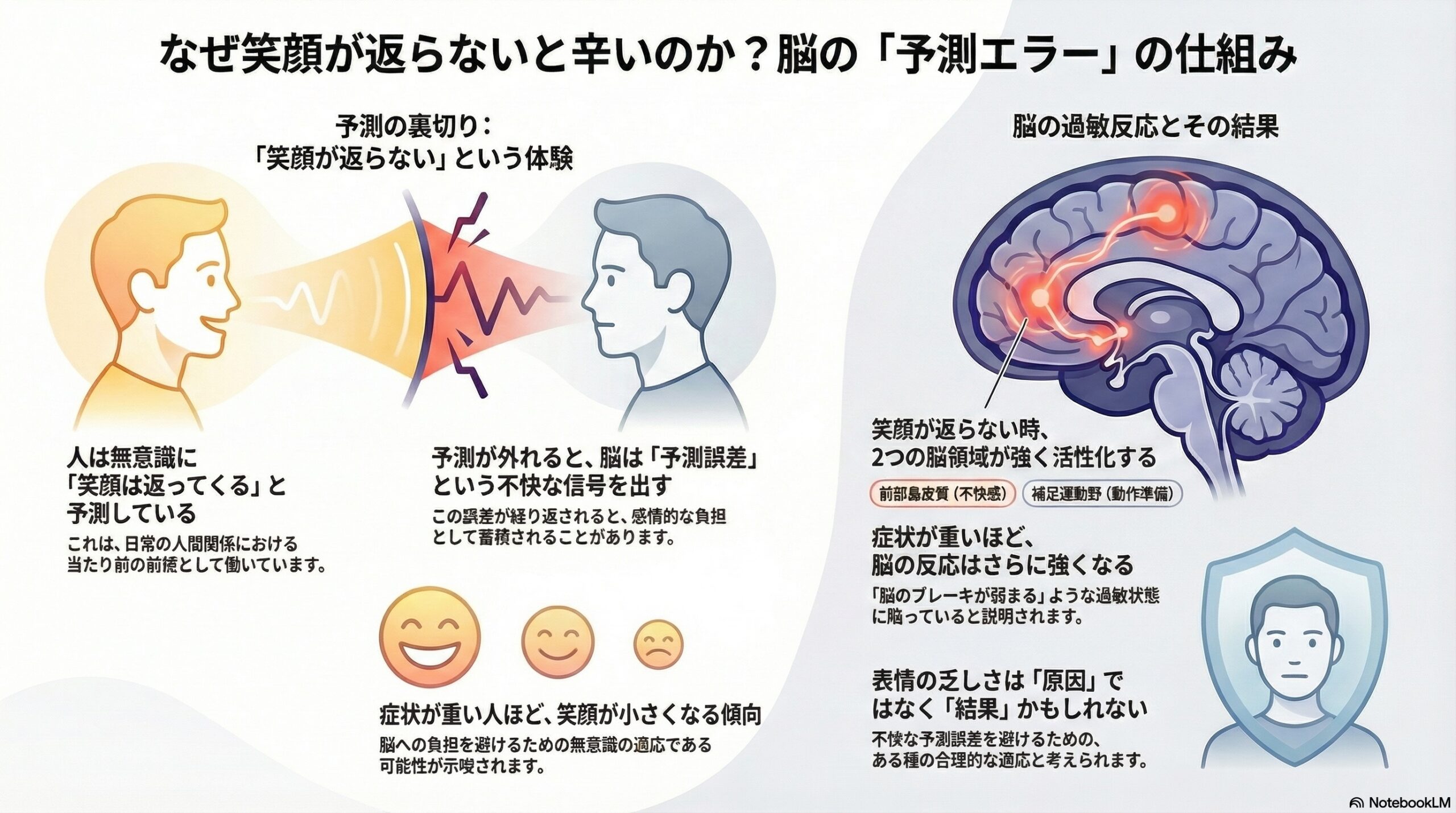

- 人は笑顔を返してもらえると予測しているが、それが外れると脳に不快な予測誤差が生じる。

- 重い症状の人ほど笑顔が小さくなり、笑顔が返らないと前部島皮質と補足運動野が強く反応することが分かった。

- この反応は社会的やりとりの難しさを説明する見方で、予測誤差が大きいほど表情や関わりが減る可能性がある。

笑顔は、返ってくると予測している

人は誰かに笑顔を向けるとき、ほとんど無意識のうちに「相手も笑い返してくれるだろう」と予測しています。

この予測は言葉で意識されることは少ないものの、日常的な人間関係の中で当たり前の前提として働いています。

もしその予測が外れ、笑顔に対して怒った表情や無反応が返ってきたとき、多くの人は居心地の悪さや違和感を覚えます。

この感覚は単なる気分ではなく、脳内で「予測が裏切られた」ことを知らせる信号が生じている結果だと考えられています。

社会的やりとりと予測誤差という考え方

脳は常に次に起こる出来事を予測しながら世界を理解しています。

予測と実際の出来事が食い違ったときに生じるのが「予測誤差」です。

予測誤差は、予測を修正したり行動を変えたりするために重要な役割を果たしますが、強く繰り返し生じると、不快な体験として蓄積される可能性があります。

社会的な場面では、この誤差が感情的な負担として感じられることがあります。

表情が乏しくなるという症状の背景

統合失調症や統合失調感情障害では、表情の乏しさや社会的な関わりの減少がよく見られます。

これらは症状が落ち着いた後も残りやすく、薬物治療だけでは改善しにくい特徴です。

これまで、こうした症状は主に意欲や報酬処理の障害として説明されてきました。

しかし、それだけでは「なぜ表情そのものが弱まるのか」「なぜ人とのやりとりを避けるようになるのか」を十分に説明できませんでした。

研究の目的──笑顔が返らないとき、脳で何が起きるのか

この研究の目的は、「自分が笑ったのに相手が笑い返さなかったとき」、脳の中でどのような反応が起きるのかを明らかにすることでした。

さらに、その反応が精神疾患の重症度とどのように関係しているのかを調べることが狙いでした。

研究は、オーストラリアのニューカッスル大学およびハンター医療研究所を中心とする研究グループによって行われました。

自分から笑うという特殊な実験課題

研究者たちは「不一致表情課題」と呼ばれる独自の実験を作成しました。

参加者は、画面に表示された顔を見ながら、指示に従って自分自身が笑顔、または怒った表情を作ります。

その後、画面の顔が次の二通りの反応を示します。

-

参加者の表情と一致した反応(笑顔に笑顔)

-

参加者の表情と一致しない反応(笑顔に怒った表情)

重要なのは、参加者が「相手の表情をまねる」のではなく、「自分から表情を出したあとに、相手がどう反応するか」を体験する点です。

行動として現れた変化──重症度と笑顔の大きさ

実験中の参加者の表情は、顔の動きを細かく解析できるソフトウェアを用いて数値化されました。

その結果、臨床群全体としては、健常群との間に大きな違いは見られませんでした。

しかし、臨床群の中で詳しく見ると、全体的な症状の重さが高い人ほど、笑顔の大きさが小さくなる傾向が確認されました。

つまり、「重症な人ほど、同じ指示を受けても笑顔が弱くなる」という関係が見られたのです。

笑顔が返らないときに反応する脳領域

脳画像解析の結果、参加者が笑顔を作ったあとに怒った表情を見せられたとき、前部島皮質と補足運動野が活性化することがわかりました。

前部島皮質は、感情的な違和感や身体内部の状態を統合する役割を持つとされる領域です。

補足運動野は、これから行う動作の準備や調整に関わる運動関連領域です。

重症度が高いほど強まる脳の反応

とくに注目すべき点は、臨床群の中でも症状の重い参加者ほど、これらの脳領域の反応が強くなることでした。

笑顔が返らないという社会的な不一致に対して、脳がより強く反応していたのです。

さらに、動的因果モデリングと呼ばれる解析手法を用いることで、この反応が「脳のブレーキが一時的に弱まる」形で生じていることが示されました。

つまり、不一致な反応を見たとき、前部島皮質や補足運動野が過敏に動きやすくなる状態が生じていました。

予測誤差が行動を変えていく可能性

研究者たちは、これらの結果を「感情的な予測誤差」として解釈しています。

笑顔が返らないという出来事は、脳にとって予測の失敗であり、その誤差信号が強く生じると、不快な体験になります。

その不快さを避けるために、人は無意識のうちに行動を変える可能性があります。

たとえば、笑顔を控えたり、そもそも社会的な関わりを避けたりする方向に傾くことです。

表情の乏しさは「結果」かもしれない

この研究は、「表情が乏しいから社会的にうまくいかない」という単純な因果関係を示すものではありません。

むしろ、社会的なやりとりの中で生じる強い予測誤差が積み重なった結果として、表情や関わりが減っていく可能性を示唆しています。

笑顔を向けること自体が、脳にとって負担の大きい体験になってしまう。

そのような状態が続けば、笑わなくなることは「合理的な適応」とも言えます。

社会的な困難を別の角度から理解するために

この研究は、統合失調症や統合失調感情障害における社会的な困難を、脳の予測処理という観点から捉え直しています。

症状を「欠けているもの」として見るのではなく、「強く反応しすぎてしまう仕組み」として理解する視点を提示しています。

笑顔が返らないことが、これほど脳を揺さぶる体験になりうる。

その事実は、日常の何気ないやりとりが、ある人にとっては大きな負荷になっている可能性を静かに示しています。

(出典:Computational Psychiatry DOI: 10.5334/cpsy.142)