- 心理学では「未来を予測できるか」という問いを長く研究しており、今回の論文は弱い効果が“当たったように見える”理由を丁寧に検証した。

- 元の実験は特定条件下で50%を少し上回ることが報告されていたが、再現実験ではその効果は再現されず、結局はほぼ50%だった。

- 論文の結論は慎重で、未来を反する証拠にはならない一方、どうして“当たりに見える”結果が生まれるのかを塞ぐ方法を示している。

「当たるはずのない未来」を、心理学はどう扱ってきたのか

人はときどき、「なぜか嫌な予感がして、結果的に当たった」と感じます。あとから考えれば、記憶の偏りや偶然の積み重ねで説明できることも多いのに、その瞬間はどうしても「未来が見えた」ように思えてしまいます。

心理学でも、こうした“未来に関わる心の働き”は長く関心を集めてきました。その代表的なテーマが、「人は、まだ起きていないランダムな出来事を、わずかにでも予測できるのか」という問いです。

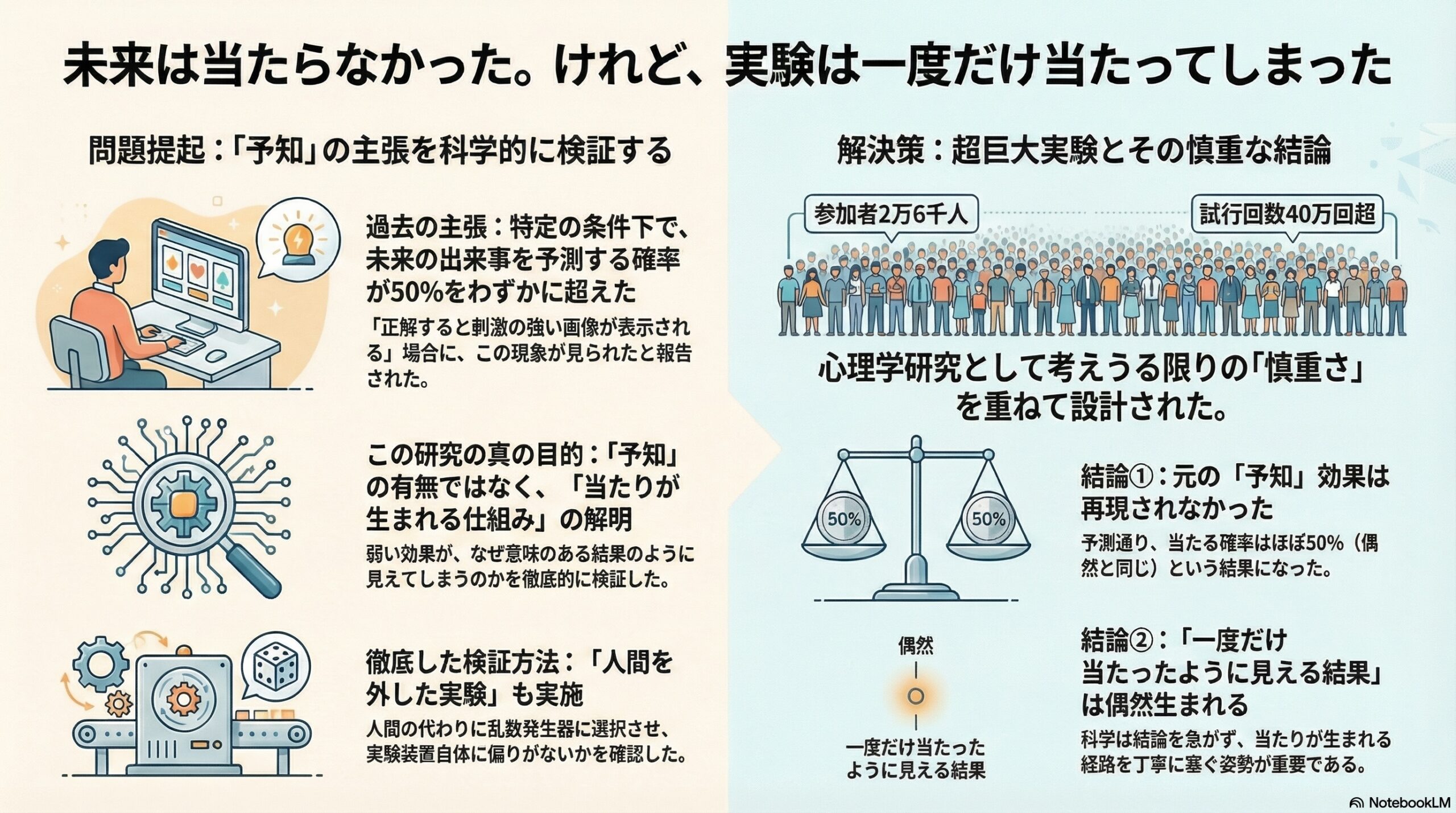

今回紹介する論文は、この問いに真正面から取り組んだ研究です。ただし、単に「当たるか、当たらないか」を調べただけではありません。この研究が本当に狙っているのは、弱い効果を扱う科学実験そのものが、どれほど“当たったように見えてしまう結果”を生みやすいのかを、極端なまでに丁寧に検証することでした。

元になった「予知実験」は、何をしていたのか

この研究が再検証した元の実験は、構造だけを見るととても単純です。

参加者は、画面に表示される「左」か「右」を選びます。しかし重要なのは、参加者が選んだあとで、コンピューターがランダムに「正解」を決める点です。常識的には、当たる確率は常に50%のはずです。

ところが過去のある有名な研究では、特定の条件下でだけ、当たる確率が50%をわずかに上回ったと報告されました。その条件とは、「当たったときに、刺激の強い画像が表示される場合」でした。刺激の弱い画像が表示される条件では、そのようなズレは見られなかったとされています。

もしこれが本当なら、単なる心理学の話では終わりません。未来のランダムな出来事に影響が及んでいることになり、物理法則との整合性まで問われるからです。一方で、この差は非常に小さく、分析や手続きのわずかな偏りで“それらしく見えてしまう”可能性も否定できません。

この研究が見ていたのは「予知」ではなく「当たりが生まれる仕組み」

今回の論文の特徴は、「予知があるかどうか」を直接断定することよりも、なぜ弱い効果が、あたかも意味のある結果のように現れてしまうのかを構造的に調べている点にあります。

研究チームは、徹底した透明性を重視しました。実験計画を事前に登録し、分析方法をあらかじめ固定し、途中で都合のよい見方に切り替えない仕組みを採用しています。

さらに重要なのは、「実験そのものがズレを生み出していないか」を確かめるための、いわば実験を監視するための実験を同時に組み込んだことです。

仕掛け① 当たっても「ごほうび」を見せない条件

元の実験では、「当たると画像が出る」という流れがありました。ここには期待や落胆といった心理的反応が入り込みます。

そこでこの研究では、当たっても画像を表示しない条件を混ぜました。参加者から見ると、実際には当たっているのに、結果が分からない状態になります。

もしこの条件でも当たり外れの割合がズレるなら、それは「未来を感じ取っている」のではなく、手続きそのものが結果を歪めている可能性を示します。

仕掛け② 人間を完全に外した「予知のない実験」

さらに大胆なのが、人間の代わりに乱数発生器に「左・右」を選ばせる条件です。つまり、予知する主体が存在しない状態で、同じ実験構造をそのまま回します。

もしこの条件で50%からズレが出るなら、それは予知ではありません。測定や分析のどこかに、ズレを生み出す装置があることになります。

これは、「超能力があるか」を問う前に、「そもそも装置が傾いていないか」を確かめる試みだと言えます。

参加者2万6千人、40万回超の試行

この研究は、3つの連続した再現研究として行われました。参加者は合計で約2万6千人、重要な試行数は40万回を超えています。

オンラインで実施され、倫理審査も通過し、分析計画は事前に固定されています。心理学研究として、当時考えうる限りの「慎重さ」を重ねた設計です。

結果① 元の主張は再現されなかった

まず、最も重要な点として、元の研究が主張した「当たりやすくなる効果」は再現されませんでした。予測どおり、当たる確率はほぼ50%に収まりました。

ここまでは、ある意味で予想通りです。しかし、この論文はここで話を終えません。

結果② 今度は「当たりにくい」ズレが見えた

探索的な分析では、逆に50%をわずかに下回る結果が見つかりました。つまり、「当たる」のではなく、「少しだけ外れやすい」ように見えたのです。

この時点で研究者たちは、強い結論を出しません。なぜなら、探索的に見つかった結果は、偶然である可能性が高いからです。

結果③ 一度だけ確認され、次では消えた

そこで次の研究では、「50%からズレるかどうか」自体を事前に決めて検証しました。その結果、先ほど見えた“逆向きのズレ”は一度だけ統計的に確認されました。

しかし、さらに大規模な3回目の研究では、そのズレは再現されませんでした。結果は再び、ほぼ50%に戻ったのです。

この論文が出した結論

結論は、きわめて慎重です。

-

未来を当てる効果は再現されなかった

-

一度だけ見えたズレは、安定して再現されなかった

-

そのため、物理法則に反する現象を支持する証拠とは言えない

同時に、この研究は重要な示唆を残しています。それは、弱い効果を扱う実験では、「一度だけ当たったように見える結果」が、どれほど簡単に生まれてしまうかという事実です。

予知よりも厄介なもの

この論文が本当に照らし出しているのは、「予知があるかどうか」ではありません。

私たちは、当たった話だけを記憶し、外れた話を忘れやすい。研究の世界でも、物語になりやすい結果が目立ちやすい。そのとき、科学は簡単に「当たった気分」に引きずられます。

だから必要なのは、結論を急ぐことではなく、当たりが生まれてしまう経路そのものを丁寧に塞ぐことです。この論文は、そのための具体的な方法を、実際の巨大実験として示しました。

未来は、まだ閉じられていません。しかし少なくともこの研究は、「簡単に当たったと言わないための科学の姿勢」を、はっきりと形にしたと言えるでしょう。

(出典:PLOS One DOI: 10.1371/journal.pone.0335330)