- 臨死体験は脳だけで説明できるかについて、現状のデータは必ずしも一本化できていないと指摘されている。

- 酸素不足や脳波の変化だけで全ての特徴を説明するのは難しく、他の要因も関係している可能性がある。

- 脳中心の統合モデルは評価される一方で、臨死体験のすべてを説明できるとは限らず、今も未解明の部分が残る、と結んでいる。

臨死体験は、脳だけで説明できるのか

人が死に近づいたとき、あるいは一度心肺停止に至り、そこから蘇生したときに経験されることのある「臨死体験」は、長年にわたって多くの人の関心を集めてきました。

光に包まれる感覚、身体から離れて自分自身を見下ろす感覚、亡くなった人物との出会い、強い安心感や一体感。こうした体験は、文化や宗教の違いを超えて、驚くほど似通った形で報告されています。

今回取り上げる研究は、アメリカ・バージニア大学医学部(University of Virginia School of Medicine)精神医学・神経行動科学部門の知覚研究部に所属する研究者によって行われたものです。

この研究は、近年提案された「臨死体験を脳と身体の生理反応で包括的に説明しようとする理論」を、既存の実証研究に照らして再検討することを目的としています。

臨死体験は、単なる一時的な出来事では終わらないことが少なくありません。体験後、死への恐怖が弱まり、他者への関心や人生の意味を強く意識するようになるなど、態度や価値観に長期的な変化が生じることが、多くの研究で報告されています。こうした変化は、数十年にわたって持続する場合もあります。

脳を中心とした「包括的モデル」の登場

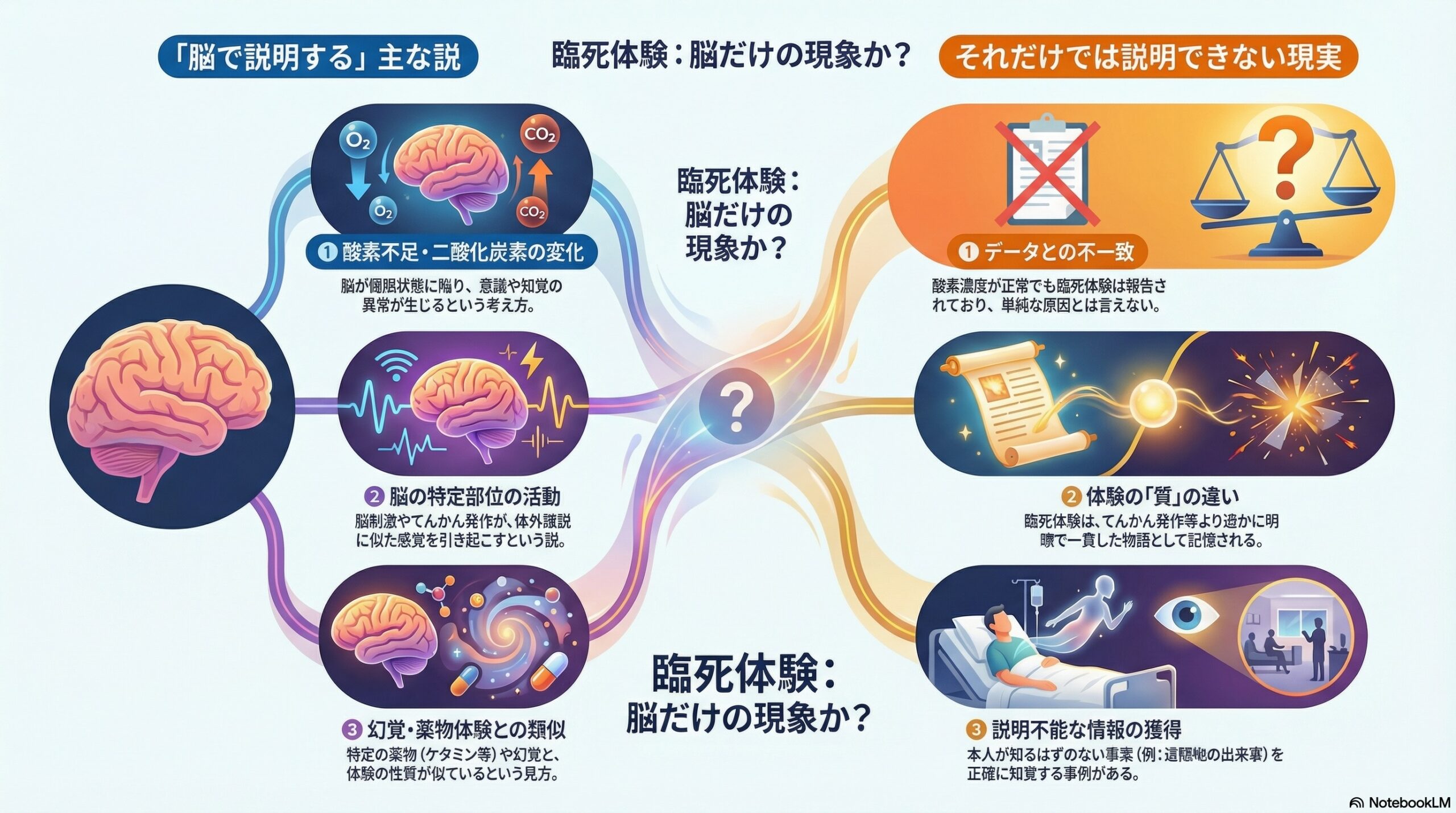

2025年、別の研究グループによって、臨死体験を説明するための新しい理論モデルが提案されました。そのモデルは、低酸素状態や二酸化炭素濃度の変化、特定の脳部位の活動、神経伝達物質の影響、さらには死に近づいた際の脳波の変化までを含め、これまでに提案されてきた多様な仮説を一つに統合しようとする試みでした。

この論文の著者たちは、こうした統合的な枠組みを構築しようとする姿勢自体は評価に値するとしています。臨死体験は、身体的・心理的に極限状態で起こることが多く、単一の要因で説明できるとは考えにくいからです。

しかし同時に、著者たちは、このモデルが「臨死体験のすべてを説明できている」と考えるには慎重であるべきだと指摘します。いくつかの重要な特徴が説明されておらず、既存の実証データと整合しない点も見られるというのです。

酸素不足や二酸化炭素の変化は原因なのか

臨死体験は、脳が酸素不足に陥った結果として生じるのではないか、という説明は広く知られています。実際、酸素や二酸化炭素の変化によって、意識や知覚に異常が生じることはあります。

しかし、心停止から蘇生した人を対象にした研究を詳しく見ると、臨死体験を報告した人たちが、必ずしも強い酸素不足や二酸化炭素の上昇を示していないことが分かっています。中には、酸素濃度が保たれていたり、二酸化炭素が低かったりする例も報告されています。

二酸化炭素の上昇は、血流が比較的保たれていることを示す指標でもあり、記憶が残りやすくなる要因と考えられています。つまり、酸素不足そのものが臨死体験を生み出したという単純な説明は、必ずしもデータと一致しない場合があるのです。

脳の特定部位刺激と体外離脱体験の違い

臨死体験の中でも、とくに注目されてきたのが「体外離脱体験」です。

一部の研究では、脳の特定の部位を電気的に刺激すると、身体感覚の異常や、自分の身体に対する違和感が生じることが報告されています。

しかし、この論文は、そうした実験で生じる体験と、臨死体験における体外離脱は質的に異なると述べています。実験による体験では、意識の中心は身体の内部にあり、視点も通常の位置のままです。自分自身を外から自由に見回したり、移動したりする感覚は確認されていません。

一方、臨死体験では、意識の中心が身体から離れ、自由に移動しながら周囲を知覚していると感じられることがあります。さらに、その際に知覚した出来事が、後から確認される例も報告されています。こうした特徴は、脳刺激による錯覚とは一致しない部分が多いと指摘されています。

側頭葉てんかんとの比較が示す限界

臨死体験は、側頭葉てんかんの発作と似ていると指摘されることもあります。たしかに、側頭葉の異常活動によって、奇妙な感覚や強い情動が生じることは知られています。

しかし、てんかん患者を対象とした研究では、臨死体験と同じ基準を満たす体験はほとんど確認されていません。多くの発作では、記憶が断片的で、恐怖や混乱を伴うことが一般的です。

それに対して臨死体験は、非常に明瞭で、一貫した物語として記憶されることが多く、その内容も意味をもったものとして理解されています。著者たちは、脳の異常活動が一部の要素を「似た形で再現する」ことはあっても、臨死体験全体を生み出すとは考えにくいと述べています。

薬物体験との類似と決定的な違い

ケタミンや幻覚作用をもつ物質による体験が、臨死体験と似ているという指摘もあります。自己感覚の変化や現実感の強さなど、共通点があるのは確かです。

しかし、臨死体験を経験した人が、薬物体験とも比較した研究では、臨死体験の方が「身体から離れている感覚」が強く、より一貫した構造をもつと評価されています。

また、薬物体験では説明しきれない、遠隔の出来事の知覚などが含まれる場合もあり、両者を同一視することには慎重さが求められます。

死に近い脳活動は何を示しているのか

近年、死に近づいた際に脳波が一時的に変化する現象が注目されています。しかし、この論文では、そうした研究の多くが「心臓が停止していない状態」や「主観的な体験報告が得られていない状況」で行われている点を指摘しています。

さらに、脳波の変化が観測された患者と、臨死体験を報告した患者が一致していない研究もあり、脳波の変化を臨死体験の直接的な指標とみなすことには疑問が残ると述べています。

臨死体験は幻覚なのか

臨死体験は「幻覚」と表現されることがあります。しかし、一般的な幻覚は、単一の感覚に限られ、恐怖や混乱を伴うことが多いとされています。

それに対して臨死体験は、複数の感覚が統合され、現実以上にリアルだと感じられることが特徴です。また、その記憶は長期間にわたって安定しており、人生に持続的な影響を与える点でも、通常の幻覚とは異なります。

説明されていない重要な特徴

著者たちがとくに重視しているのは、現在の脳中心モデルでは説明が難しい特徴が、臨死体験には含まれているという点です。

その一つが、本人が知らなかった死者との出会いや、後から確認された正確な情報の獲得です。

こうした事例は数として多くはありませんが、存在する以上、理論から除外してしまうことは慎重であるべきだと述べられています。

結論として示される姿勢

この論文は、臨死体験に身体的な要因が関与していないと主張しているわけではありません。多くの臨死体験が、病気や外傷、強い心理的ストレスをきっかけに起こることは事実です。

しかし、現時点で得られている実証データを見る限り、脳や神経の変化だけで、臨死体験の全体像を説明することはできない。

だからこそ、特定の理論を「最終的な説明」として確定させるのではなく、未解明の可能性に開かれた姿勢を保つ必要があると、この研究は結んでいます。

生と死の境界で、人は何を体験しているのか。

その問いは、まだ途中にあります。

(出典:Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice)