- 悲しみは相手との関係を断つことではなく、形を変えてつづくと考えられるようになってきた。

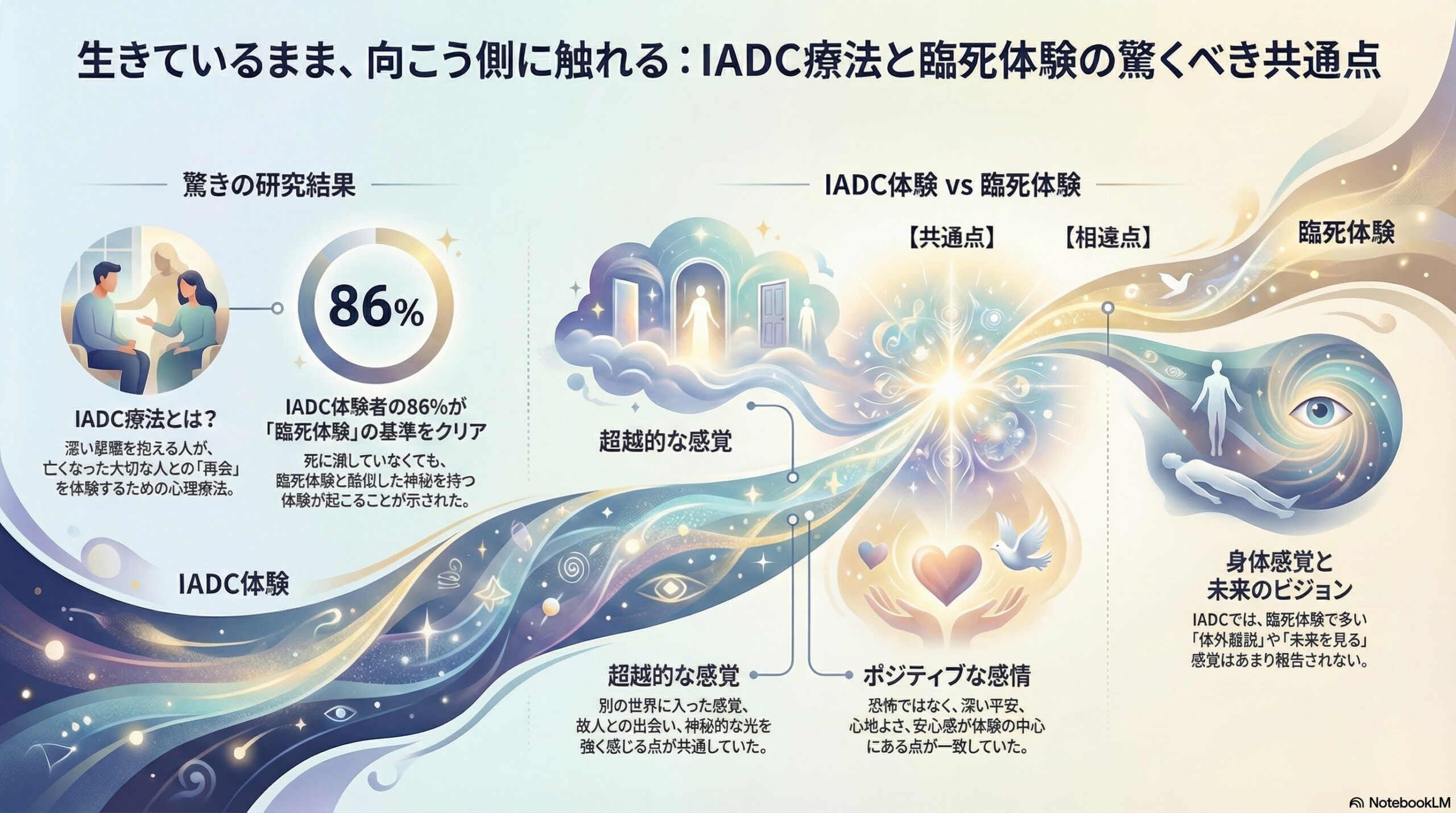

- IADCという療法で亡くなった人と再会する体験を意図的に起こすと、臨死体験と似た特徴が出ることがある。

- この体験は超越感や安心感を与え、悲嘆を和らげる強い感情の修正体験になることが多い。

死にかけていなくても、あの体験は起こるのか

人が大切な誰かを失ったとき、悲しみは単なる感情の落ち込みでは終わりません。思考のあり方、時間の感じ方、世界とのつながり方そのものが揺さぶられます。長いあいだ、悲嘆は「亡くなった人との結びつきを断ち切る過程」と理解されてきました。しかし近年の心理学では、この見方は大きく見直されています。喪失を乗り越えるとは、関係を終わらせることではなく、「形を変えて続けていくこと」だと考えられるようになってきたのです。

そうした文脈の中で注目されてきたのが、亡くなった人との「死後のコミュニケーション体験」です。突然、声を聞いた気がする。そばにいる感覚がある。夢とは違う、はっきりとした再会の感覚。こうした体験は文化や宗教を問わず報告されており、悲嘆をやわらげる方向に働くことが多いとされています。

今回紹介する研究は、この「死後のコミュニケーション」を、心理療法の中で意図的に引き起こしたとき、どのような体験が生じるのかを調べたものです。そして、その体験が、よく知られている「臨死体験」とどれほど似ているのかを、初めて数量的に検証しました。

この研究を行ったのは、イタリアのIADCセラピーネットワークと、イタリア北東部の公的医療機関に所属する研究者たちです。

意図的に起こされる「再会の体験」

研究の中心にあるのは、IADC(インデュースド・アフター・デス・コミュニケーション)と呼ばれる心理療法です。これは、もともとトラウマ治療で用いられてきたEMDRの手法を応用し、深い悲嘆を抱える人が、亡くなった大切な存在との「再会」を体験することを目的としています。

重要なのは、この療法が「本当に死後の世界があるかどうか」を証明しようとしていない点です。ここで扱われているのは、体験の真偽ではなく、その体験が当事者にとってどのような意味を持ち、どのような心の変化をもたらすかです。

IADCの中で語られる体験は、単なる会話にとどまりません。亡くなった人が若く健康な姿で現れる。美しい風景の中にいる。強い光に包まれる。安心や平和の感覚が広がる。ときに、過去の出来事が鮮やかによみがえる。こうした描写は、臨死体験の語りと驚くほど重なっています。

では、本当にそれらは同じ種類の体験なのでしょうか。

臨死体験と同じ物差しで測ってみる

研究者たちは、この問いに答えるために、臨死体験を評価するために長年使われてきた尺度を用いました。これは、体験の有無や強さを、感情、認知、超越的要素などの側面から数値化するものです。

対象となったのは、過去にIADC療法を受けた59人です。平均年齢は50代半ばで、多くが高い教育歴を持ち、亡くなった家族やパートナーとの再会を体験していました。彼らは、自分が経験したIADC体験を思い出しながら、この尺度に回答しました。

結果は非常に明確でした。全体の86パーセントが、「臨死体験があった」と判断される基準点を超えていたのです。しかも、その平均点は、もともと臨死体験者を対象にした研究で報告されている平均値と、ほぼ同じ水準でした。

つまり、死にかけたわけでも、心停止を経験したわけでもないにもかかわらず、多くの人が「臨死体験と同じ特徴を持つ体験」をしていたことになります。

どこが似ていて、どこが違うのか

ただし、完全に同一というわけではありませんでした。詳しく見ると、IADC体験には独自の特徴が浮かび上がってきます。

最も強く現れていたのは、「この世界とは異なる次元に触れた」という感覚でした。別の世界に入った、亡くなった存在と出会った、神秘的な存在や光を感じた。こうした超越的な要素が、特に強く報告されていました。

次に強かったのは、感情の側面です。深い平安、心地よさ、安心感。悲嘆に支配されていた心が、静かにほどけていくような感覚です。

一方で、臨死体験でしばしば語られる「肉体から離れた感覚」や、「未来の出来事を見た」という体験は、IADCではあまり強くありませんでした。これは、IADCが命の危機に伴う体験ではないことを考えれば、自然な違いだと研究者たちは説明しています。

興味深いのは、「戻れない境界に来た」という感覚を報告した人が一定数いた点です。IADCでは、体験を続けるか終えるかを自分で選ぶ場面があります。その中で、「これ以上は越えてはいけない線」がはっきりと感じられることがあるといいます。それは、臨死体験で語られる「引き返す地点」と、心理的に似た構造を持っている可能性があります。

なぜこの体験が癒やしになるのか

この研究は、「死後の世界が実在するか」という問いには答えていません。しかし、別の重要な問いには光を当てています。なぜ、このような体験が、深い悲嘆を抱える人の心を大きく変えるのか。

IADC体験では、亡くなった存在が「終わった過去」ではなく、「今も関係が続いている存在」として感じられます。しかも、その再会は、恐怖や混乱ではなく、平安や意味の感覚を伴っています。人生や死に対する理解が、突然、整理されたように感じられる人もいます。

研究者たちは、こうした体験を「強力な感情の修正体験」と捉えています。頭で納得するのではなく、体験として「大丈夫だ」と感じること。その感覚が、長く続いていた悲嘆の停滞を動かす可能性があるのです。

一つの現象、二つの入口

この研究が示したのは、臨死体験とIADC体験が、まったく別物ではなく、「同じ現象の異なる入口」かもしれないという見方です。ひとつは、生命の危機という極限状況から。もうひとつは、悲嘆と向き合う心理的なプロセスから。

どちらの場合も、人は日常的な意識の枠を超え、時間や自己、関係性の感じ方が大きく変わる体験に触れます。そしてその体験は、多くの場合、恐怖ではなく、意味やつながりをもたらします。

もちろん、この研究には限界もあります。参加者数は多くなく、特定のセラピストによる体験に偏っています。それでも、「死にかけなくても、あの体験は起こりうる」という事実を、初めてデータとして示した意義は小さくありません。

この結果は、死や喪失をめぐる体験を、単なる錯覚や異常として切り捨てるのではなく、人間の意識が持つ可能性として、静かに考え直すきっかけを与えてくれます。

わからなくても、理由はある。その理由が、少しずつ、言葉とデータの形で見え始めています。