- 意識は脳だけのものではなく、生命が生まれたときから始まり、途切れずに受け継がれてきたという仮説が述べられている。

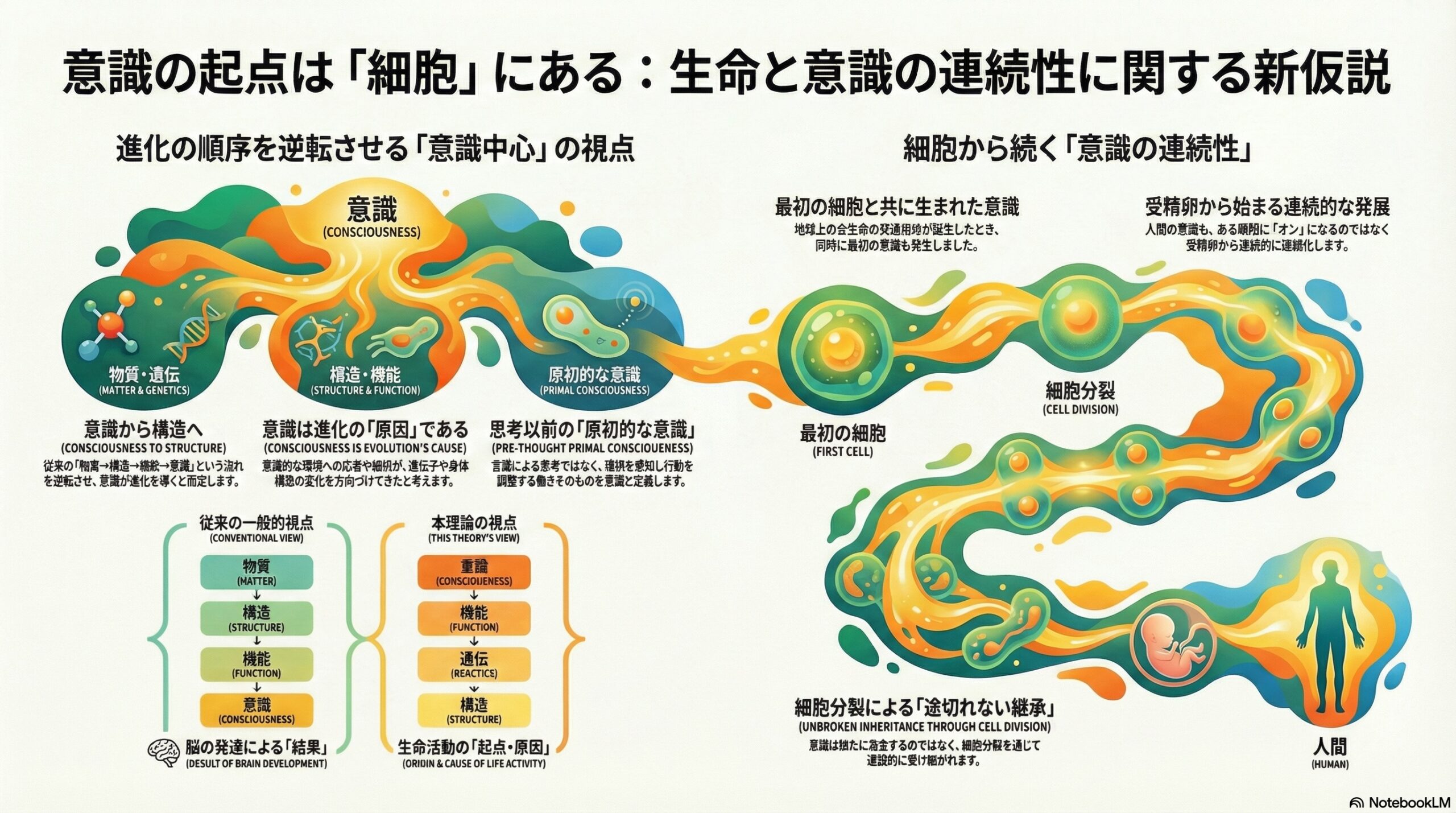

- 進化の順序を逆に考え、意識が先にあってそれが遺伝や構造を導いた可能性があると提案している。

- 「我思う、ゆえに我あり」を感じることが核で、言葉による思考は後から生まれた機能だと再解釈している。

意識は、どこから始まったのか

この研究は、カナダのトロント大学に関わる独立研究者によって行われ、学術誌『Frontiers in Psychology』に発表された理論論文です。

テーマはとても根源的です。

意識は、いつ、どこから始まったのか。

そして、生命と意識は、どのような関係にあるのか。

この論文は、意識を「脳が高度に発達した結果として生まれるもの」とする一般的な考え方とは異なる視点を提示しています。

著者が提案するのは、意識は脳の副産物ではなく、生命そのものと同時に始まった現象ではないか、という仮説です。

生命があるところに、意識はあるのか

論文の出発点は、近年広がりつつある「細胞レベルの意識」という考え方です。

単細胞生物であっても、

・環境の変化を感知する

・情報を処理する

・行動を調整する

といった働きを持っています。

著者は、これらを単なる化学反応の集合としてではなく、原初的な意識の表れと捉えます。

この立場に立つと、意識は「脳を持つ動物だけの特別な能力」ではありません。

生きているということ自体が、すでに何らかの意識を含んでいる、という理解になります。

最初の細胞と、最初の意識

論文では、地球上のすべての生命は、最初の共通祖先となる細胞へと遡れる、という生物学の基本的な枠組みを前提にしています。

そして、ここに意識を重ねます。

著者は、最初の細胞が誕生したとき、同時に最初の意識も生まれたと考えます。

それ以降、意識は新たに自然発生するのではなく、

・細胞分裂を通して

・途切れることなく

・連続的に

受け継がれてきたとされます。

この考え方は、「すべての細胞は、ほかの細胞からしか生まれない」という生物学の原則と対応しています。

生命が連続しているのと同じように、意識もまた連続している、というわけです。

物質より先に、意識があるという考え方

この論文の特徴的な点は、進化の順序を逆転させて考えるところにあります。

一般には、

物質 → 構造 → 機能 → 意識

という流れが想定されがちです。

しかし著者は、

意識 → 機能 → 遺伝 → 構造

という方向性を仮定します。

つまり、意識が先にあり、その働きが遺伝子や身体構造の変化を導いてきた、という見方です。

進化は偶然の積み重ねだけではなく、生物が環境に応答し、調整し、選択してきた過程だと捉え直されます。

遺伝子と意識の関係

論文では、DNAの普遍的な構造や遺伝の仕組みにも注目しています。

すべての生命が共通の遺伝コードを持つという事実は、生命が一つの起点から連続してきたことを示しています。

著者は、この普遍的なDNA構造を、意識の進化と結びついた結果として解釈します。

意識の変化や働きが、遺伝子の変化を方向づけてきた可能性がある、という仮説です。

ここでも、意識は「結果」ではなく、「原因」に近い位置に置かれています。

個体の発生と、意識の連続性

この考え方は、個体の発生にも当てはめられます。

人間の場合、意識はある時点で突然生まれるのではなく、受精卵という一つの細胞の段階から、連続的に発展していくとされます。

胎児期、出生、成長という過程は、意識が「オンになる瞬間」を持つのではなく、

複雑さと機能を増していく連続的な変化として理解されます。

「我思う、ゆえに我あり」をどう読み直すか

論文の後半では、デカルトの有名な命題「我思う、ゆえに我あり」が再解釈されます。

ここでいう「思う」とは、言葉による思考ではありません。

著者は、

「感じていること」

「経験していること」

そのものが「思う」に含まれると考えます。

言語や言葉による思考は、意識に依存して後から生まれた機能であり、

意識そのものではない、という位置づけです。

この視点に立つと、言葉を使えない存在や、自己を言語化できない状態であっても、

意識が存在しないとは言えなくなります。

この研究が投げかけている問い

この論文は、意識の正体を決定的に解明したわけではありません。

多くの仮説を含み、検証すべき点も残されています。

それでも、

・意識を脳だけの問題として扱ってよいのか

・生命と意識は切り離せるのか

・進化を「物質中心」で理解し続けてよいのか

といった問いを、静かに、しかし根本から問い直します。

意識とは何か。

生命とは何か。

その答えはまだ確定していません。

しかしこの研究は、「わからなくても、理由はある」という姿勢で、

その問いに向き合う一つの道筋を示しています。

(出典:Frontiers in Psychology DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1636473)