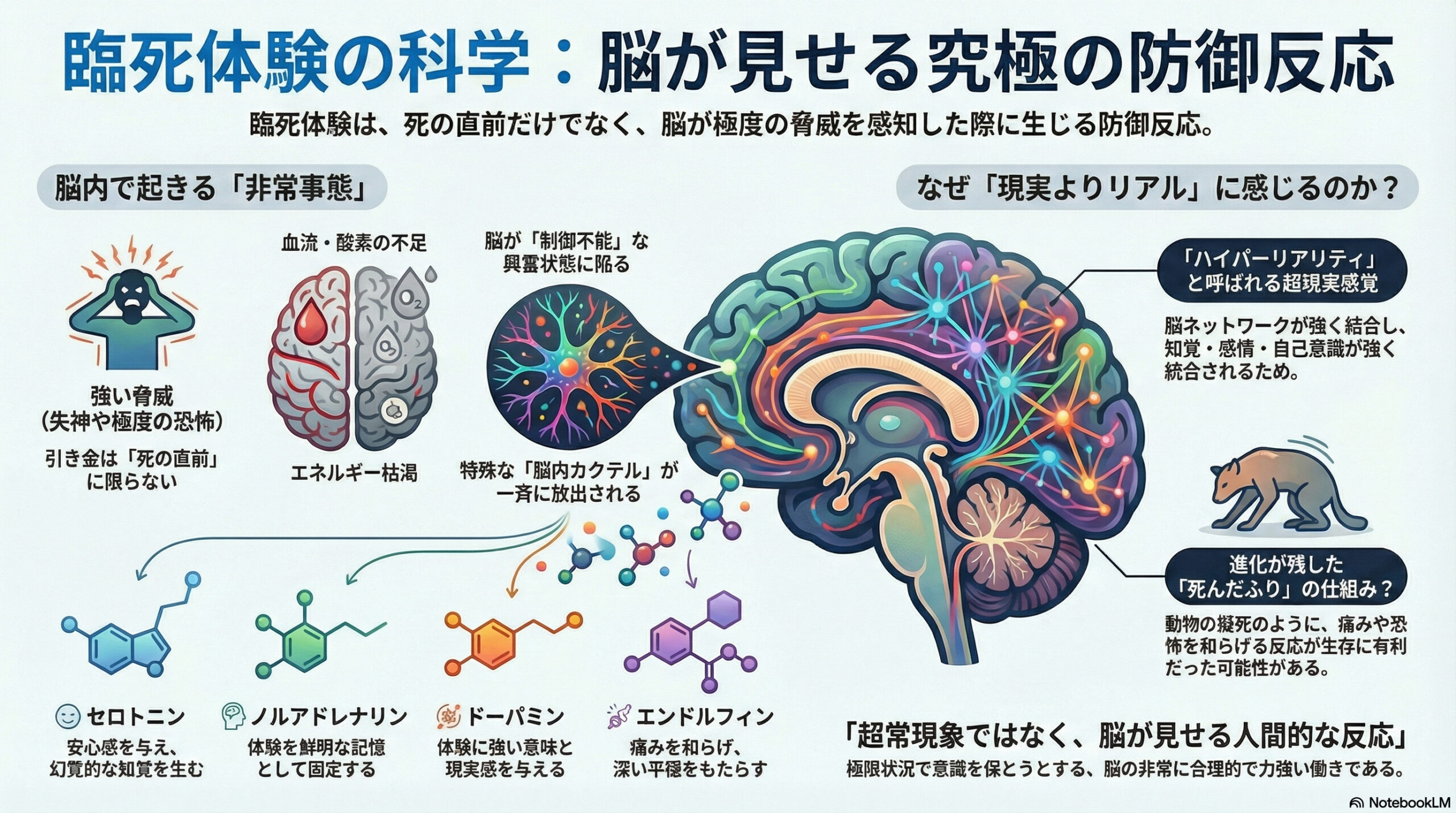

- 臨死体験は本当に死にかけた時だけでなく、失神や極度の恐怖、特定の薬物体験でもよく似た体験が起きる。

- 脳が危機を感じると血流・酸素が減り、セロトニン・ノルアドレナリン・ドーパミンなどが同時に放出され、現実感が強まる。

- 体験は「現実以上に現実的」に感じられ、脳の情報統合が変化して起こるハイパーリアリティだと説明されている。

死の瀬戸際で、なぜ意識はこんなにも鮮やかになるのか

――脳科学が描く「臨死体験」という現象

人が「もう助からないかもしれない」と感じる極限状態で、強烈に鮮やかな体験をすることがあります。

光を見る、深い安らぎを感じる、自分の身体から離れた感覚をもつ、あるいは何か存在と出会ったように感じる。

こうした体験は、一般に臨死体験(Near-Death Experience, NDE)と呼ばれています。

長いあいだ、臨死体験は科学で説明できない現象、あるいは「意識が身体を離れる証拠」のように語られることもありました。

しかし近年、神経科学のさまざまな分野の研究が積み重なり、臨死体験を脳の働きとして一貫して説明する枠組みが見え始めています。

この論文は、そうした知見を統合し、臨死体験を「偶然の幻覚」でも「超自然現象」でもなく、進化的に保存された脳の反応が重なって生じる現象として捉え直しています。

臨死体験は「死にかけたとき」だけの現象ではない

まず重要なのは、臨死体験が必ずしも「本当に死にかけた場面」だけで起こるわけではない、という点です。

論文では、心停止、重度の低酸素状態、事故、溺水といった状況だけでなく、失神や極度の恐怖、特定の薬物体験などでも、非常によく似た体験が報告されていることが示されています。

ここで鍵となるのは、外から見た危険度ではなく、脳が「強い脅威」をどう検出し、どう反応したかです。

脳が生命の危機を察知すると、防御反応として一連の生理的・心理的変化が連鎖的に起こります。

臨死体験は、その連鎖の中で生じる「意識の状態」の一つとして位置づけられています。

血流・酸素・エネルギーの変化が、脳を一気に不安定にする

論文では、特に心停止を典型例として、脳内で何が起きるかが丁寧に説明されています。

血圧が急激に下がると、脳への血流が低下します。

その結果、酸素とブドウ糖が不足し、二酸化炭素が蓄積し、脳内は酸性に傾きます。

この状態では、神経細胞がエネルギーを保つために必要な仕組みがうまく働かなくなります。

エネルギー不足によって、神経細胞は過剰に興奮しやすくなります。

これは「脳が止まる」というよりも、制御が効かなくなった状態に近いと説明されています。

多数の神経伝達物質が一斉に放出される

この不安定な状態で、脳内では複数の神経伝達物質が同時に大量放出されます。

論文では、特に以下の物質が重要視されています。

セロトニンは、不安を和らげる作用と、知覚を変化させる作用の両方をもっています。

あるタイプのセロトニン受容体は強い安心感や平穏をもたらし、別のタイプは幻覚的な知覚や「現実感の変化」に関与します。

ノルアドレナリンは、強いストレス下で放出され、記憶の固定を助けます。

そのため、臨死体験は「夢のよう」でも「細部まで鮮明に覚えている体験」として残りやすいと考えられています。

ドーパミンは、体験に強い意味づけを与えます。

普段なら取るに足らない感覚が、圧倒的に重要で現実的なものとして感じられる背景には、この働きが関与していると説明されています。

エンドルフィンやGABAは、痛みを和らげ、深い安らぎや静けさをもたらします。

「恐怖のはずなのに、なぜかとても穏やかだった」という報告と整合的な反応です。

体験が「現実以上に現実的」に感じられる理由

臨死体験をした人の多くは、「夢や想像とはまったく違う」「普段の現実よりも現実だった」と語ります。

論文では、この感覚を「ハイパーリアリティ」と呼び、脳内の情報統合の変化として説明しています。

脳内ネットワークの活動が一時的に非常に複雑化し、同時に結びつきも強まることで、

知覚・感情・自己意識が強く結合した状態が生じると考えられています。

この状態は、REM睡眠(夢を見る睡眠)に近い特徴も持ちますが、完全な睡眠ではありません。

覚醒と夢の要素が混ざったような、特殊な意識状態が一時的に出現すると説明されています。

心理的な素因も、体験の形を左右する

論文は、臨死体験をする人が必ずしも精神的に弱いわけではないことを明確にしています。

多くの場合、全体的な認知機能に問題はありません。

ただし、日常的に空想に入りやすい、意識が内側に向きやすいといった傾向をもつ人は、

このような体験をしやすい可能性が示唆されています。

感覚入力が極端に乏しくなる状況では、脳は「意味のある世界」を保つために、

内的な情報を使って体験を構成しやすくなります。

これは異常ではなく、極限状況で生き延びるための防御的な仕組みとして位置づけられています。

臨死体験は「進化の副産物」なのかもしれない

この論文の特徴的な点は、臨死体験を進化の視点から捉えていることです。

動物には「死んだふり(擬死)」という行動があります。

逃げられないとき、動かず、痛みや恐怖を感じにくくする反応です。

論文では、人間の臨死体験も、こうした古い防御反応が高度な脳で表現された結果ではないかと考えています。

安心感、痛みの低下、現実からの心理的距離は、生存にとって有利だった可能性があります。

脳死と意識をめぐる議論への示唆

臨死体験の研究は、「人はいつ意識を失うのか」「死とはどこからなのか」という問いにも影響を与えます。

近年の研究では、心停止後もしばらく脳内活動が残る可能性が示唆されています。

ただし、論文は慎重です。

細胞レベルの活動が残ることと、主観的な意識が存在することは別であり、

臨死体験は「生還できた場合にのみ報告される現象」であることが強調されています。

意識の限界を照らす現象として

この論文が示しているのは、

臨死体験が「死後の証拠」でも「単なる幻覚」でもなく、

脳が極限状況で見せる、非常に人間的な反応だという視点です。

意識は、安定した状態だけで成り立っているわけではありません。

崩れかけたときに、かえって強く立ち上がる側面もあります。

臨死体験は、そのことを私たちに静かに示している現象なのかもしれません。

(出典:RsearchGate)