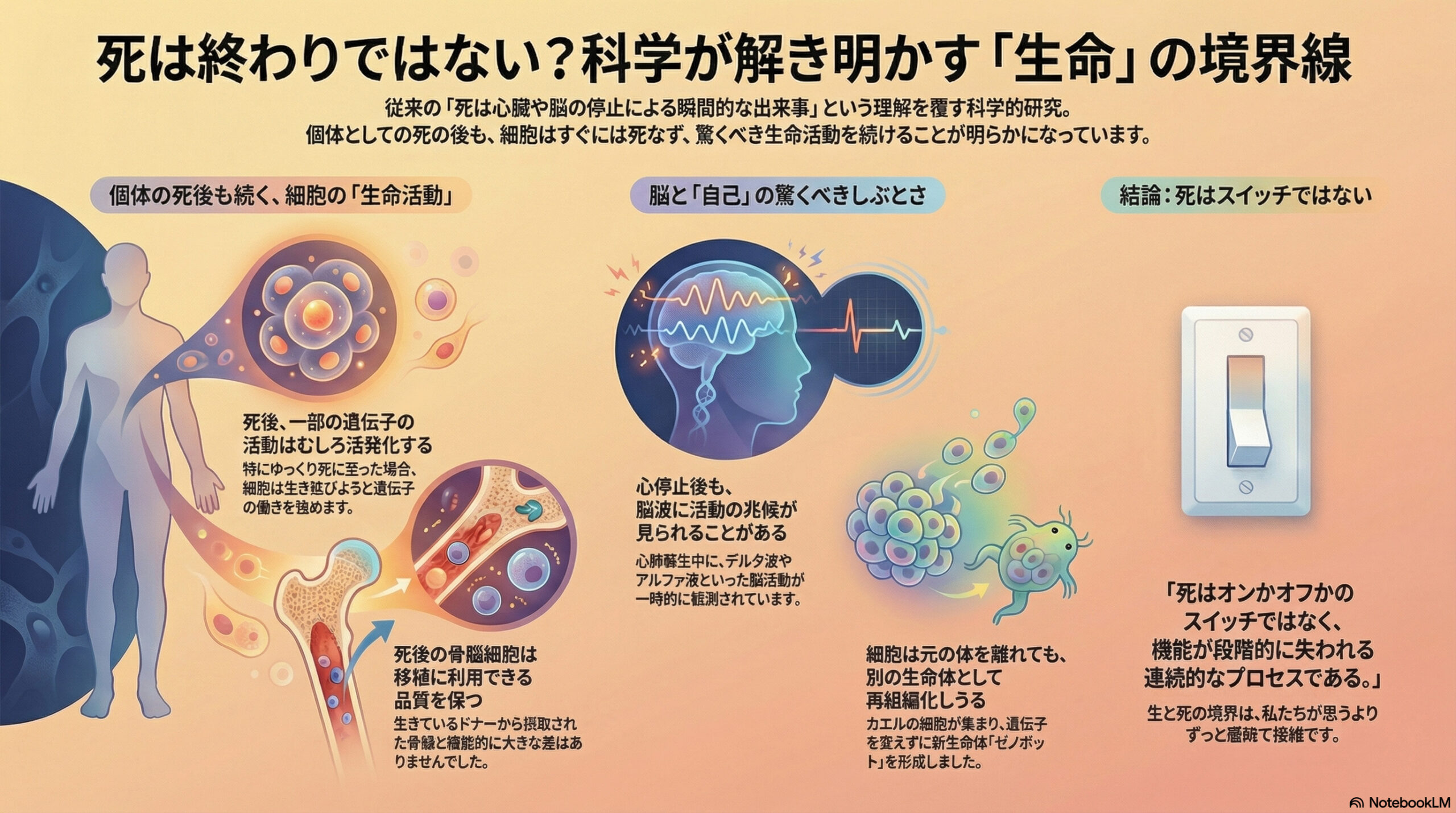

- 死は体全体が一気に止まるわけではなく、臓器や細胞がしばらく生き延びて機能を保つことがある。

- 死後も免疫や炎症、ストレス応答などの遺伝子が活発になることがあり、骨髄細胞は移植に使える品質を保つこともある。

- 自己の概念は崩れても細胞は別の形で組織化されることがあり、死

死は一瞬で終わるのか

それとも、ゆっくりとほどけていくのか

私たちはふつう、「死」をひとつの瞬間として理解しています。

心臓が止まり、呼吸が止まり、脳の活動が失われたとき、人は死ぬ。

この理解は医療や法律の現場で長く使われてきました。

しかし、生理学の研究を詳しく見ていくと、その理解があまりにも単純すぎる可能性が浮かび上がってきます。

今回紹介するのは、アメリカ生理学会が発行する学術誌 PHYSIOLOGY に掲載されたレビュー論文です。

アラバマ大学バーミングハム校、ピッツバーグ大学、タフツ大学など、複数の研究機関に所属する研究者たちが集まり、「生物としての死」をあらためて見直しています。

この論文が問いかけているのは、次のような素朴で、しかし深い問いです。

生き物は、いつ、どこまで、どのように死ぬのか。

体全体が死んでも、細胞はすぐには死なない

研究者たちがまず注目しているのは、「個体としての死」と「細胞の死」が一致しないという事実です。

臓器移植の現場では、心停止後の臓器や組織が機能を保っていることがよく知られています。

皮膚、腸、骨髄などの細胞は、体全体の機能が失われたあとも、しばらく生き続けます。

この論文では、アメリカの大規模プロジェクトである Genotype-Tissue Expression Project のデータを用いた研究が紹介されています。

人が亡くなったあとに採取された皮膚組織を調べると、死後にも遺伝子の働きが活発化していることが確認されました。

しかも、その変化はランダムではありません。

ゆっくりと亡くなった場合と、事故などで急激に亡くなった場合とでは、遺伝子の働き方に明確な違いが見られました。

「ゆっくり死ぬ」と、細胞は生き延びようとする

論文で紹介されている研究では、亡くなり方の違いが重要な意味を持っていました。

死に至るまでに時間がかかった人の皮膚細胞では、

-

生存に関わる遺伝子

-

発生や成長に関わる遺伝子

-

ストレスに対応する仕組み

が強く働いていたのです。

特に興味深いのは、皮膚の線維芽細胞と呼ばれる細胞が、

まるで体が死んだことを知らないかのように、周囲の細胞と情報をやり取りし続けていた点です。

これは「死」が訪れた瞬間に、すべてが一斉に停止するわけではないことを示しています。

体全体の統合が失われても、細胞レベルでは「生き延びようとする振る舞い」が続いているのです。

死後、遺伝子のスイッチは本当に切れるのか

さらに研究者たちは、「死後には遺伝子の活動は減少するはずだ」という常識を検証しました。

ゼブラフィッシュやマウスを用いた実験では、死後数時間から数日にわたって遺伝子の動きを追跡しています。

その結果、驚くべきことが明らかになりました。

一部の遺伝子は、死後にむしろ活動量が増えていたのです。

増えていたのは、

-

免疫

-

炎症

-

ストレス応答

-

発生や分化に関わる遺伝子

などでした。

これは、細胞が受動的に壊れていく存在ではなく、

状況に応じて内部の仕組みを切り替えている可能性を示しています。

骨髄細胞は、死後も移植に使える

論文では、医療への応用に直結する研究も紹介されています。

亡くなった人の脊椎から採取された骨髄細胞を調べると、

生きているドナーから採取した骨髄と、ほぼ同じ品質を保っていることが示されました。

適切に保存された骨髄細胞は、

-

生存率

-

機能

-

移植後の働き

の点で、大きな差が見られなかったのです。

これは、「死後の細胞は使えない」という直感的な理解が、必ずしも正しくないことを意味します。

心臓が止まったあと、脳では何が起きているのか

死の定義でもっとも重要視されてきたのは、脳の活動です。

一般に、脳は数分間酸素が供給されないと不可逆的な損傷を受けると考えられてきました。

しかし、論文で紹介されている心停止後の研究では、

心肺蘇生中に、脳波に活動が見られる例が報告されています。

心停止中にも、

-

デルタ波

-

シータ波

-

アルファ波

といった脳活動が一時的に現れることがありました。

さらに、生還した人への聞き取り調査では、

心停止中に何らかの体験を報告する人もいました。

論文は、これをもって意識の存続を断定することはしていません。

ただし、「脳は想像以上にしぶとい」という事実を、慎重に提示しています。

「自己」は、どこで消えるのか

この論文の後半では、「自己」という概念にも踏み込みます。

タフツ大学の研究グループによる研究では、

カエルの胚から細胞を取り出し、元の体から切り離した状態で培養しました。

すると、それらの細胞は再び集まり、

まったく別の形の生きた存在を作り出したのです。

これらは「ゼノボット」と呼ばれています。

遺伝子は変えていないにもかかわらず、

細胞は新しい役割とふるまいを獲得しました。

この現象は、「個体としての自己」が失われても、

細胞には別のかたちで組織化する能力が残っていることを示しています。

死は終わりではなく、移行なのかもしれない

論文全体を通して、研究者たちはひとつの結論に慎重に近づいています。

死は、オンかオフかのスイッチではない。

それは、

-

統合がほどけ

-

機能が段階的に失われ

-

一部はしばらく持続する

連続的なプロセスである可能性が高い、という見方です。

どの細胞が、どれだけ生き延びるのか。

それは、亡くなり方、体の状態、細胞の種類、エネルギーの使い方によって変わります。

わからなくても、理由はある

この研究は、死を神秘化するためのものではありません。

むしろ、死を生理学の視点から丁寧に分解し直そうとしています。

死は、すべてが一斉に終わる瞬間ではない。

生と死の境界は、私たちが思っているよりも、ずっと曖昧で、ずっと複雑です。

その事実に向き合うことは、

医療のあり方だけでなく、

「生きているとはどういうことか」を考え直す手がかりになるのかもしれません。

わからなくても、理由はある。

この論文は、その理由を静かに示しています。

(出典:PSYSIOLOGY)