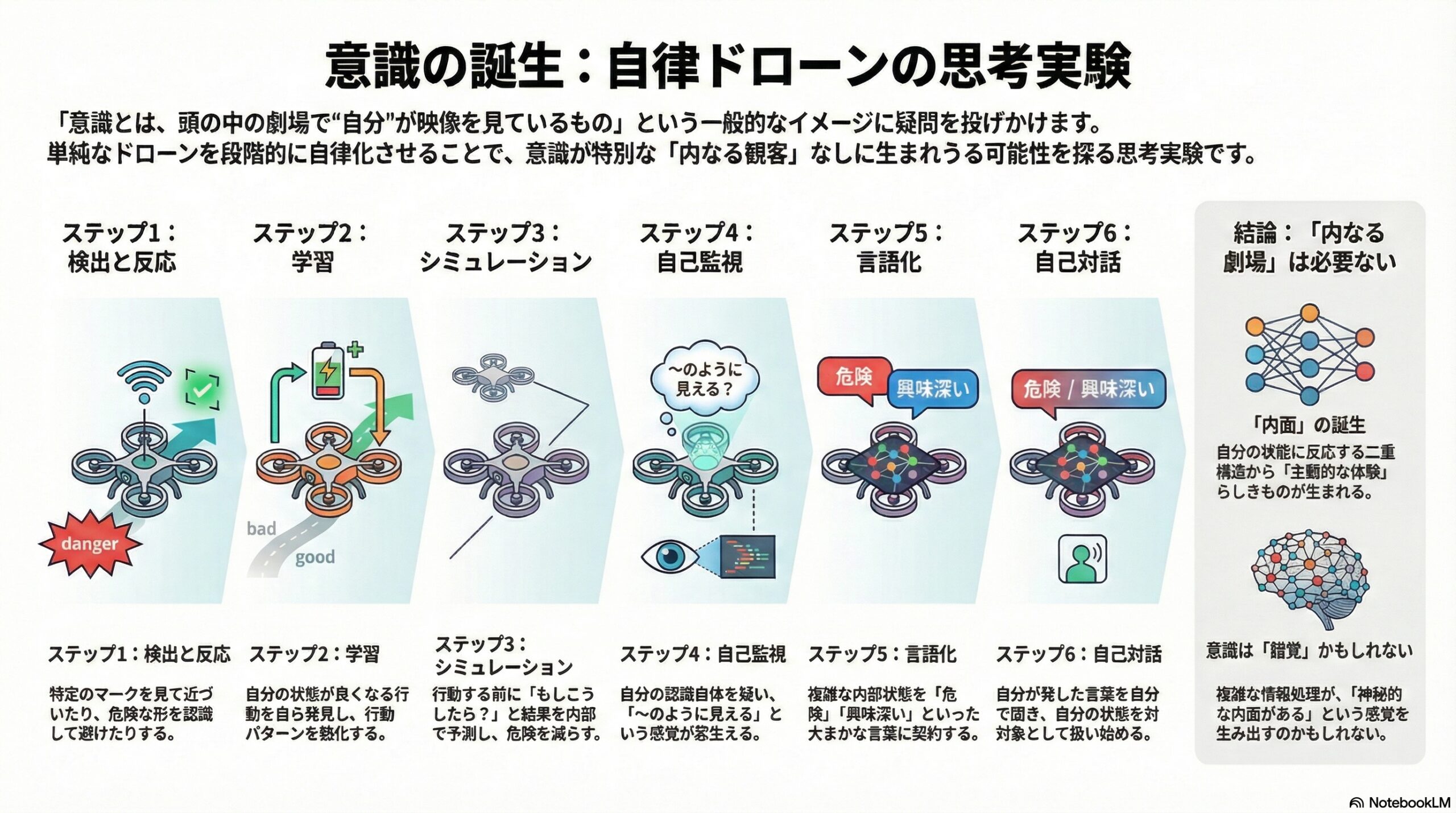

- 下から積み上げるドローンの思考実験で、意識がどう生まれるかを考える。

- 見る・学習・自己監視・言語化を重ねると、「内側の体験」に似た感覚が生まれる。

- 意識は特別な劇場がなくてもできるかもしれず、錯覚の可能性を示唆している。

意識はどこから生まれるのか

――「操縦者のいないドローン」から考える、意識の成り立ち

私たちはふだん、「意識とは、頭の中のどこかで映像や感覚が上映され、それを“自分”が見ているもの」だと、なんとなく想像しています。

脳の中に小さな劇場のような場所があり、そこに集まった情報を“内なる観客”が眺めている――このイメージはとても自然に思えます。

しかし、哲学者ダニエル・デネットは、こうした考えを「カーテシアン・シアター(デカルト劇場)」と呼び、長年にわたって批判してきました。

脳の中に“上映室”のような中心点は存在せず、意識はもっと分散した仕組みから生まれるのではないか、という立場です。

今回紹介する論文は、この考えを極めて具体的な思考実験として描き出します。

題材は、なんと「ドローン」です。

人間が遠隔操作していたドローンから、少しずつ人間を取り除き、完全自律型にしていく。

その過程で、意識に似たものは自然に立ち上がってくるのか。

もし立ち上がるとしたら、それはどんな仕組みなのか。

この思考実験は、「意識とは何か」という難問に、まったく別の角度から光を当てます。

「上から設計する」のではなく「下から積み上げる」

研究の基本方針は、神経科学者ブライテンベルグが提唱した考え方に基づいています。

人はしばしば、

-

まず高度な能力を想定し

-

それを実現する複雑な仕組みを考えようとする

という「上からの設計」をします。

しかしブライテンベルグは、逆の方がうまくいくと言います。

-

まず単純な部品を用意する

-

それらを組み合わせる

-

何が起こるかを見る

という「下からの発明」の方が、意外に豊かな能力が生まれる、と。

本論文もこの方針を採ります。

いきなり「意識を作ろう」とはしません。

代わりに、「自律的に動くドローンを作ろう」とだけ考えます。

ステップ1:見る・聞く・反応するドローン

最初のドローンは、

-

カメラやセンサーを持ち

-

特定の特徴を検出し

-

それに応じて行動する

という、ごく基本的な存在です。

たとえば、

-

赤十字マークを検出したら近づく

-

ミサイルの形を検出したら回避する

-

バッテリー残量が少なければ帰還する

といった具合です。

ここではまだ、

-

考えている

-

感じている

とは言いません。

ただ「検出して反応している」だけです。

ステップ2:学習できるドローン

次に、ドローン自身が「うまくいったかどうか」を評価できるようにします。

そのために導入されるのが、

-

自分の行動パターンをまとめた「反応プロファイル」

です。

ドローンは、

-

近づこうとしているか

-

逃げようとしているか

-

助けようとしているか

-

体調は良いか悪いか

といった内部の状態を、まとめて把握します。

そして、

-

状態が良くなる行動は強化

-

悪くなる行動は弱める

という仕組みで学習します。

これによりドローンは、

「何をどうすると、うまくいくか」

を自分で発見していきます。

ステップ3:想像できるドローン

さらにドローンは、

-

実際に行動する前に

-

「もしこうしたらどうなるか」を内部でシミュレーション

できるようになります。

過去の経験をもとに、

-

この行動を取ったら、たぶんこうなる

-

それは良さそうか、悪そうか

を試すのです。

これにより、危険な試行錯誤を減らせます。

ステップ4:自分の「認識」を監視するドローン

ここで重要な変化が起こります。

ドローンは、

-

外の世界だけでなく

-

自分の「検出の仕方」そのもの

を監視し始めます。

たとえば、

「赤十字マークを検出したが、最近この検出は怪しい」

といった具合です。

するとドローンは、

-

「赤十字がある」とは思う

-

しかし「間違っているかもしれない」とも思う

という状態になります。

この段階で、ドローンにはすでに

「~のように見える」

という感覚が芽生え始めています。

ステップ5:言葉を使うドローン

次に、ドローンは言葉を使って情報を送受信できるようになります。

ただし、ここでの言葉は、

-

内部の複雑な状態を

-

かなり大ざっぱに要約したもの

です。

たとえば、

-

「危険」

-

「助けが必要」

-

「興味深い」

といった単語です。

ドローンは、

-

重要そうな特徴

-

それが「良いのか悪いのか」

を言葉にして送ります。

そして他のドローンや人間の言葉も受け取り、自分の行動に反映させます。

ステップ6:自分の言葉を自分で聞くドローン

決定的な変化はここで起こります。

ドローンは、

-

自分が発した言葉を

-

自分で受信し、処理する

ようになります。

つまり、

「危険だ」

と発信すると、

自分でも「危険だ」と聞くのです。

この結果、

-

内部状態が言語化され

-

それが再びシステム全体に広く共有される

という循環が生まれます。

ドローンは、

-

自分の反応パターン

-

それに対する評価

を「対象」として扱い始めます。

研究者は、ここで初めて、

ドローンは自分の「経験」を持つようになる

と述べます。

ここで生まれる「内面」

この段階のドローンは、

-

外の世界に反応する

-

自分の反応にも反応する

という二重構造を持っています。

するとドローンは、

-

「私はこう感じている」

-

「この感じは説明しきれない」

という状態になります。

しかも、使える言葉は大ざっぱなので、

-

細かい内部状態を正確に表現できません。

そのため、

「私の中には、言葉にできない何かがある」

という印象が生まれます。

これが、私たちが呼ぶところの

「主観的体験」や「クオリア」

に非常によく似たものです。

重要な結論

この思考実験が示すのは、

意識らしさは、特別な“内側の劇場”を作らなくても生まれる

という点です。

代わりに、

-

検出

-

反応

-

学習

-

予測

-

自己監視

-

言語による自己刺激

といった仕組みが積み重なることで、

「自分には内面がある」

という感覚が自然に形成されます。

しかも皮肉なことに、

内面があるように感じる仕組みを作った結果、

「本当に内面の劇場がある」と信じてしまう

という錯覚すら生まれる、と論文は指摘します。

意識は「錯覚」なのか

著者は、いわゆる「イリュージョニズム(錯覚説)」と呼ばれる立場に親和的です。

つまり、

-

私たちが信じている「神秘的な意識の性質」は

-

実際には、複雑な情報処理が生み出す見かけの産物かもしれない

という考えです。

これは、

「意識は存在しない」

と言っているのではありません。

むしろ、

「意識とは、私たちが思っているような“特別なもの”ではないかもしれない」

という問いかけです。

まとめ

この研究は、

意識をいきなり定義しようとするのではなく、

自律的に生き延びるシステムを積み上げていった先に何が現れるか

を描いています。

その結果として現れるのは、

-

自分の状態を知り

-

それについて語り

-

説明できないと感じる存在

です。

私たち自身も、もしかすると、

「解釈し続けるドローン」に非常によく似た存在なのかもしれません。

意識の謎は、依然として深いままです。

しかし、この思考実験は少なくとも、

「不可能そうに見えるから不可能だ」

という思い込みに、静かに疑問を投げかけています。

意識には、下り坂の道があるのかもしれない。