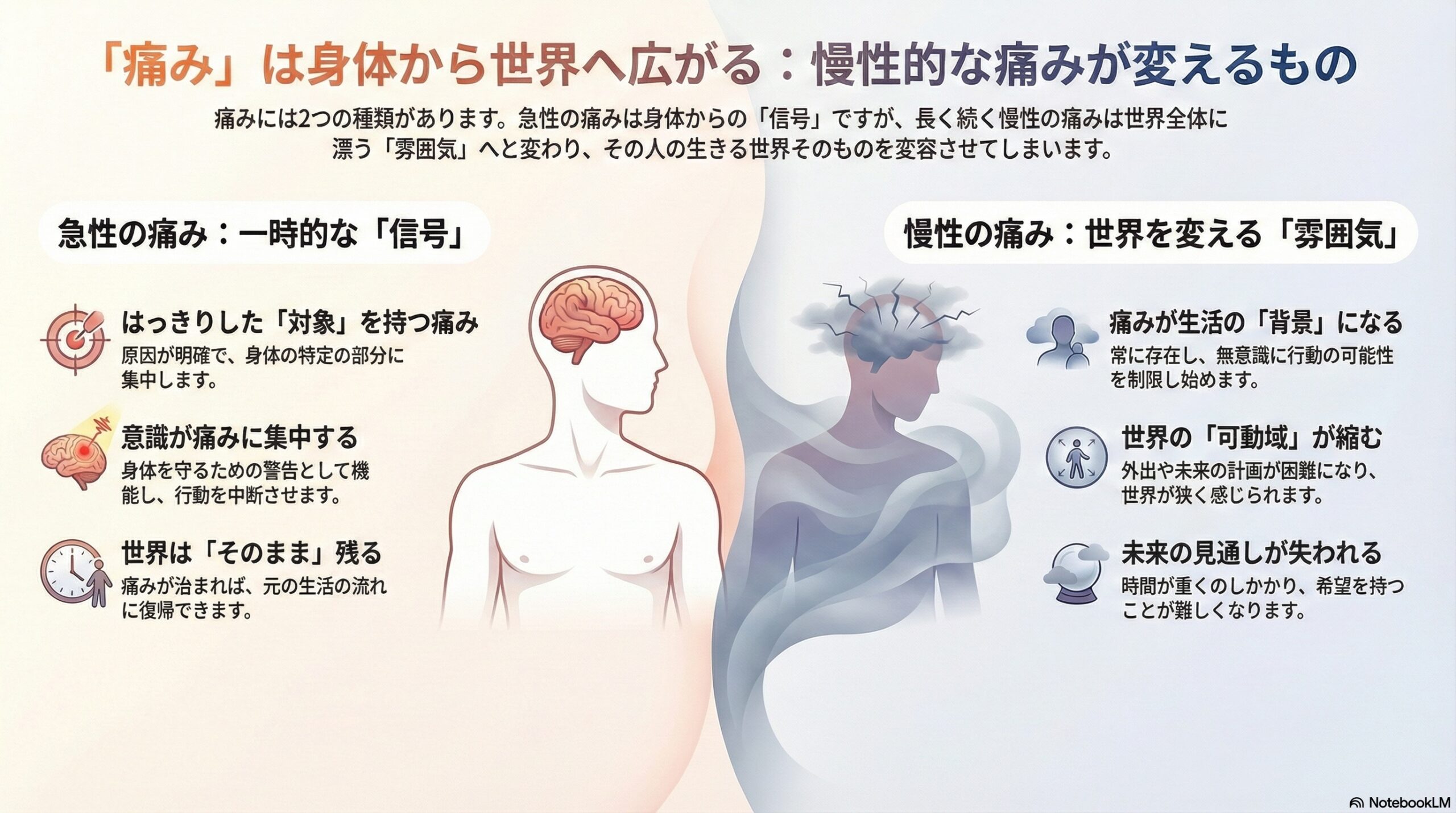

- 慢性の痛みはただの感覚ではなく、世界の感じ方を変える「実存的感情」として捉えられる。

- 痛みが背景化すると世界が狭く感じられ、外出や予定を控えるなど行動の選択が制限される。

- 痛みは時間の感じ方も変え、未来が不確実になり生活全体に影響を与える。

痛みは「感覚」ではなく「世界の雰囲気」になりうる

――慢性的な痛みを「実存的感情」として読む

痛みは、身体のどこかが壊れたことを知らせる信号だと、私たちは教わってきました。

刺すような痛み、鈍い痛み、ズキズキする痛み。強さや場所、持続時間で説明されるもの。それが痛みだと考えられてきました。

しかし、この論文が示しているのは、とくに慢性的な痛みにおいては、その理解では決定的に足りないということです。

痛みは単なる感覚ではなく、世界そのものの「感じられ方」を変えてしまう。

研究者たちは、痛みを「実存的感情」という概念を用いて捉え直します。

この研究は、フィンランドのユヴァスキュラ大学の研究者によって行われました。

痛みが「対象」だったとき

急に手を火に近づけてしまったときのことを思い浮かべてみてください。

強い熱さと痛みが走り、思わず手を引っ込める。その瞬間、意識は完全に「痛み」に向けられています。

このときの痛みは、はっきりとした対象をもっています。

ここが痛い。これが原因だ。

痛みは、注意を奪い、行動を中断させ、身体を守る方向へと向かわせます。

論文では、このような状態を即時の痛みと呼びます。

即時の痛みでは、痛みは強烈ですが、同時に「局所的」でもあります。

世界は依然としてそこにあり、痛みが治まれば、元の流れに戻ることができます。

痛みが「背景」に退くとき

ところが、痛みが長く続くと、様子が変わってきます。

慢性的な腰痛、関節痛、神経痛。

痛みが常にある状態では、人は四六時中その痛みを意識し続けることができません。

意識の前景からは退きますが、消えるわけではありません。

この段階で痛みは、背景化します。

動こうとすると痛むかもしれない。

無理をすると悪化するかもしれない。

その予感が、行動の前から立ち上がってきます。

論文ではこれを、即時の後の痛みと呼びます。

ここで重要なのは、痛みが「感じられていないとき」でさえ、行動の可能性を制限し始める点です。

人は、できることを選んでいるつもりで、

実際には「痛みが起きにくい選択肢」だけを残していきます。

世界が「狭くなる」感覚

この状態が続くと、何が起きるのでしょうか。

著者たちは、慢性的な痛みがもたらす変化を、世界の可動域が縮むという言い方で説明します。

・外出が負担になる

・先の予定を立てるのが怖くなる

・身体を使う行為が常に不安と結びつく

ここで変わっているのは、単なる身体の状態ではありません。

世界が「開かれていない」感じそのものが変わってしまっているのです。

この段階で痛みは、もはや特定の対象ではありません。

それは、世界全体に漂う雰囲気のようなものになります。

実存的感情としての痛み

論文が用いる中心的な概念が、実存的感情です。

実存的感情とは、喜びや怒りのように「何かに向けられた感情」ではありません。

それは、世界がそもそもどう立ち現れているかを決めてしまう、基調のような感情です。

たとえば、

・世界が安全に感じられる

・世界が敵対的に感じられる

・世界が遠く、触れられないものに感じられる

こうした感じ方は、特定の出来事に対する反応ではありません。

世界との関係の「前提」そのものです。

著者たちは、慢性的な痛みが、この実存的感情のレベルで作用すると論じます。

痛みは「感じるもの」から、「世界をどう生きざるをえないか」を決めるものへと変わっていくのです。

時間の感覚も変わっていく

もう一つ重要なのは、時間の経験です。

急性の痛みには、終わりがあります。

「そのうち治る」「今だけだ」という見通しが持てます。

しかし慢性的な痛みでは、その見通しが失われがちです。

いつまで続くのかわからない。

良くなる保証もない。

その結果、未来は計画の対象ではなく、不確実性の塊として立ち現れます。

時間は前に進むものではなく、重くのしかかるものになります。

論文は、慢性的な痛みが未来志向性を損なうことを、実存的な変化として位置づけています。

なぜこの視点が重要なのか

この論文の意義は、慢性的な痛みを「測定可能な強度」だけで扱うことの限界を、理論的に示している点にあります。

痛みが世界の感じられ方そのものを変えているなら、

「どれくらい痛いか」だけを聞いても、その人の置かれている状況は理解できません。

・なぜ外出を避けるのか

・なぜ決断を先延ばしにするのか

・なぜ希望を持つことが難しいのか

それらは意志の弱さではなく、世界がそう感じられてしまっている結果かもしれないのです。

痛みは「その人」になっていくのか

論文は、痛みが人格そのものになる、という単純な結論は取りません。

しかし、慢性的な痛みが、自己理解や生き方の選択に深く影響することは否定できないと示します。

痛みは、身体の中の出来事であると同時に、

世界と関わる仕方を静かに変えていく力をもっています。

それを「感覚」だけとして扱うのか、

「実存的な条件」として受け止めるのか。

この論文は、その問いを私たちに突きつけています。

痛みは、どこにあるのでしょうか。

身体の中でしょうか。

それとも、世界の中でしょうか。

その境界が、ゆっくりと溶けていくところに、慢性的な痛みの本質があるのかもしれません。

(出典:Phenomenology and the Cognitive Sciences DOI: 10.1007/s11097-025-10134-y)