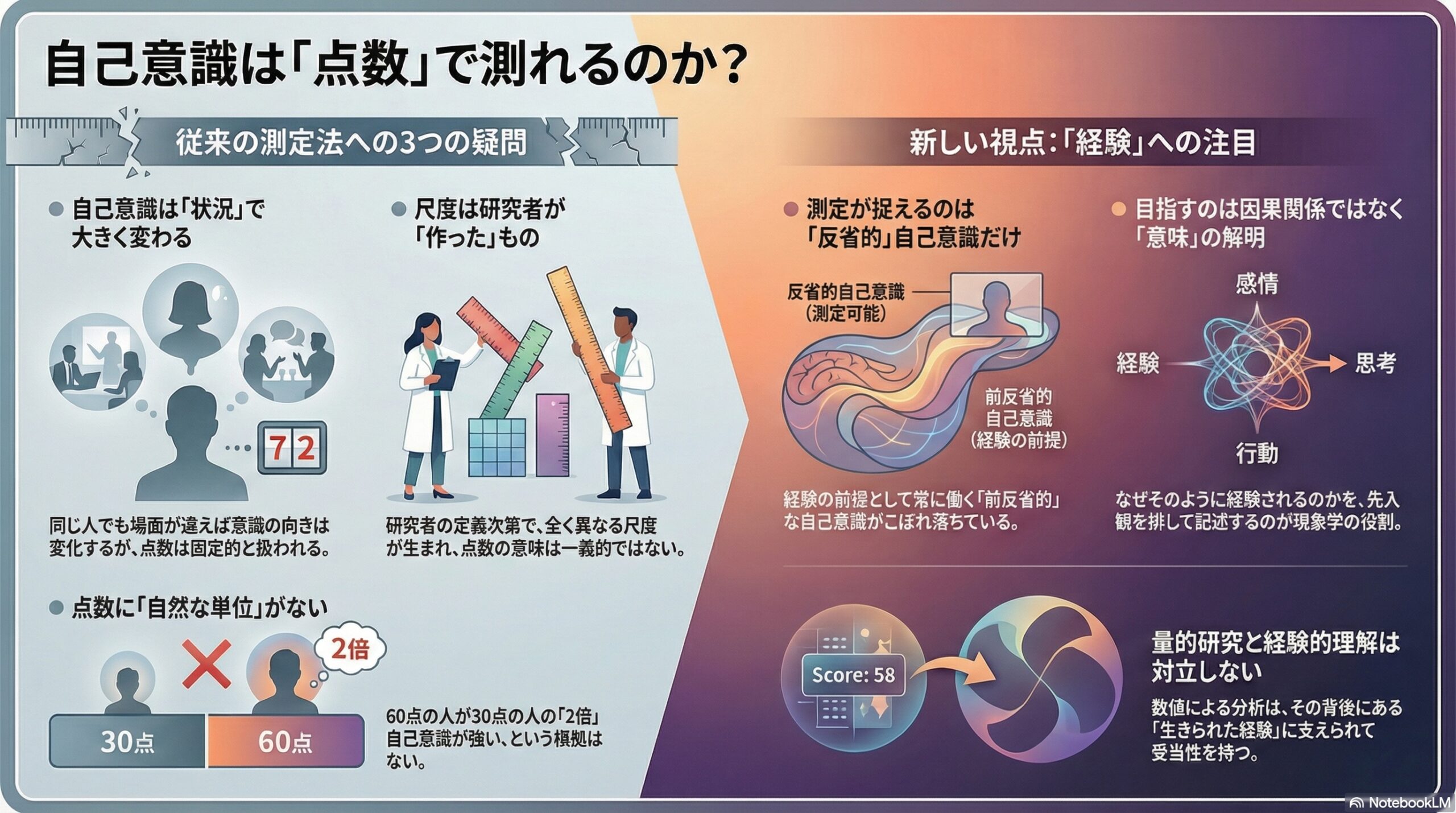

- 自己意識は場面や文化で変わるのに、質問紙の点数は安定したものとして使われがちです。

- 測定は研究者の作った尺度であり、意味が必ずしも自明ではありません。

- 数字だけでなく、経験の意味を考える現象学的な視点と組み合わせることが大切だと述べられています。

数で測られてきた「自己意識」

私たちは日常の中で、ときどき「自分を意識する瞬間」を経験します。

人前で話しているときに急に自分の声が気になったり、失敗した出来事を思い出して何度も頭の中で反芻してしまったりすることがあります。こうした状態は、心理学では一般に「自己意識」や「自己注目」と呼ばれてきました。

心理学の研究では、この自己意識を「測れるもの」として扱う試みが長く続いてきました。質問紙に答え、その点数によって「自己意識が高い」「低い」と判断する方法は、今では当たり前のように使われています。しかし今回紹介する論文は、こうした量的な研究のやり方に対して、静かですが根本的な問いを投げかけています。

この論文が扱っている中心的なテーマは、「自己意識は、本当に数値として測れるものなのか」という問題です。そしてその問いは、心理学が長く採用してきた方法そのものを見直すことにつながっています。

心理学が定義してきた自己意識

論文ではまず、心理学における自己意識の一般的な理解が整理されています。多くの研究では、自己意識とは「自分自身に注意を向ける傾向」のことだと定義されてきました。たとえば、自分の内面の考えや感情に注意が向きやすい人もいれば、他人からどう見られているかに強く意識が向く人もいます。

こうした違いを捉えるため、心理学では自己意識をいくつかのタイプに分け、質問紙によって測定してきました。内面への注意を測る尺度、他者からの視線を意識する傾向を測る尺度などが作られ、それらの点数と不安や抑うつとの関係が分析されてきました。

この方法は、多くの知見を生み出してきたことも事実です。

「測れる」という前提への疑問

しかし論文は、ここで立ち止まって考える必要があると指摘します。自己意識は、物理的な長さや重さのように、同じ単位で安定して測れるものなのでしょうか。

論文が指摘する最初の問題は、自己意識が強く「文脈」に依存しているという点です。自己意識は、文化、言語、社会的状況、人間関係などによって大きく変わります。同じ人であっても、場面が変われば自分への意識の向き方は変化します。それにもかかわらず、質問紙の点数は、あたかも安定した性質であるかのように扱われてきました。

作られた尺度と、意味のずれ

二つ目の問題は、測定そのものが「人が作ったもの」であるという点です。質問文の内容、選択肢の設定、点数の合計の仕方は、すべて研究者の判断によって構成されています。別の研究者が別の定義を採用すれば、同じ自己意識でもまったく異なる尺度が生まれます。

測定値が何を意味しているのかは、決して自明ではありません。

単位のない数値は、何を示しているのか

三つ目の問題は、自然な単位が存在しないことです。自己意識が「60点」の人が「30点」の人のちょうど二倍自己意識が強い、と言える根拠はどこにもありません。点数は比較の目安にはなりますが、物理量のような比例関係を保証するものではありません。

現象学的還元という別の視点

こうした問題を踏まえたうえで、論文は「現象学的還元」という考え方を導入します。現象学とは、人が世界をどのように経験しているかを、できるだけ先入観を排して記述しようとする立場です。

現象学的還元とは、私たちが普段当然のように信じている「世界は外にあり、そこに自分がいる」という前提を、いったん脇に置く態度のことです。世界が実在するかどうかを否定するのではなく、「どのように世界が経験として現れているか」に注目するための方法です。

経験の中にすでに含まれている自己

この立場から見ると、自己意識は、質問に答えるときに生じる「振り返り」だけで成り立っているものではありません。むしろ、私たちが何かを見たり、聞いたり、考えたりするとき、その経験は常に「自分にとっての経験」として現れています。

論文ではこれを「前反省的な自己意識」と呼んでいます。これは、自分を客体として眺める意識ではなく、経験が成立する前提として常に働いている自己との関係です。

測定が捉えているもの、こぼれ落ちるもの

一方で、心理学の質問紙が捉えているのは、主に「反省的な自己意識」です。自分の性格や傾向を振り返り、言葉で評価する能力に依存した側面です。

論文は、この点に大きな偏りがあると指摘します。測定できるのは、自己意識の一部にすぎないということです。

因果関係の前に、意味を問う

ここで重要なのは、論文が量的研究を否定しているわけではない、という点です。因果関係を調べる方法や統計的分析は、心理学にとって不可欠な道具です。

ただし、それらを用いる前に、「そもそも何を測っているのか」「その数値は、経験としての自己意識とどうつながっているのか」を明確にする必要があると論文は述べています。現象学の役割は、因果関係を説明することではなく、意味を明らかにすることです。

第一人称の視点を失わないために

論文はまた、第一人称の視点の重要性にも触れています。客観的なデータは、必ず誰かの経験を通して得られています。自分がどう感じ、どう意味づけているかを抜きにして、完全な客観性は成立しないという考え方です。

量と経験は、対立しない

最終的に論文が示すのは、量的研究と現象学的アプローチは対立するものではなく、補い合う可能性を持っているという視点です。数値による分析は、経験の意味づけに支えられてはじめて、妥当な解釈を持ちます。

自己意識を測るという行為は、単に点数を算出することではありません。その背後にある「生きられた経験」に目を向けることで、測定という行為そのものの意味が問い直されます。

この論文は、自己意識をめぐる研究を通して、心理学が何を知ろうとしてきたのか、そしてこれから何を問い直す必要があるのかを、静かに示しています。数値の背後にある経験に立ち戻ること。その作業は、遠回りに見えて、理解への近道なのかもしれません。

(出典:Frontiers in Psychology DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1650407)