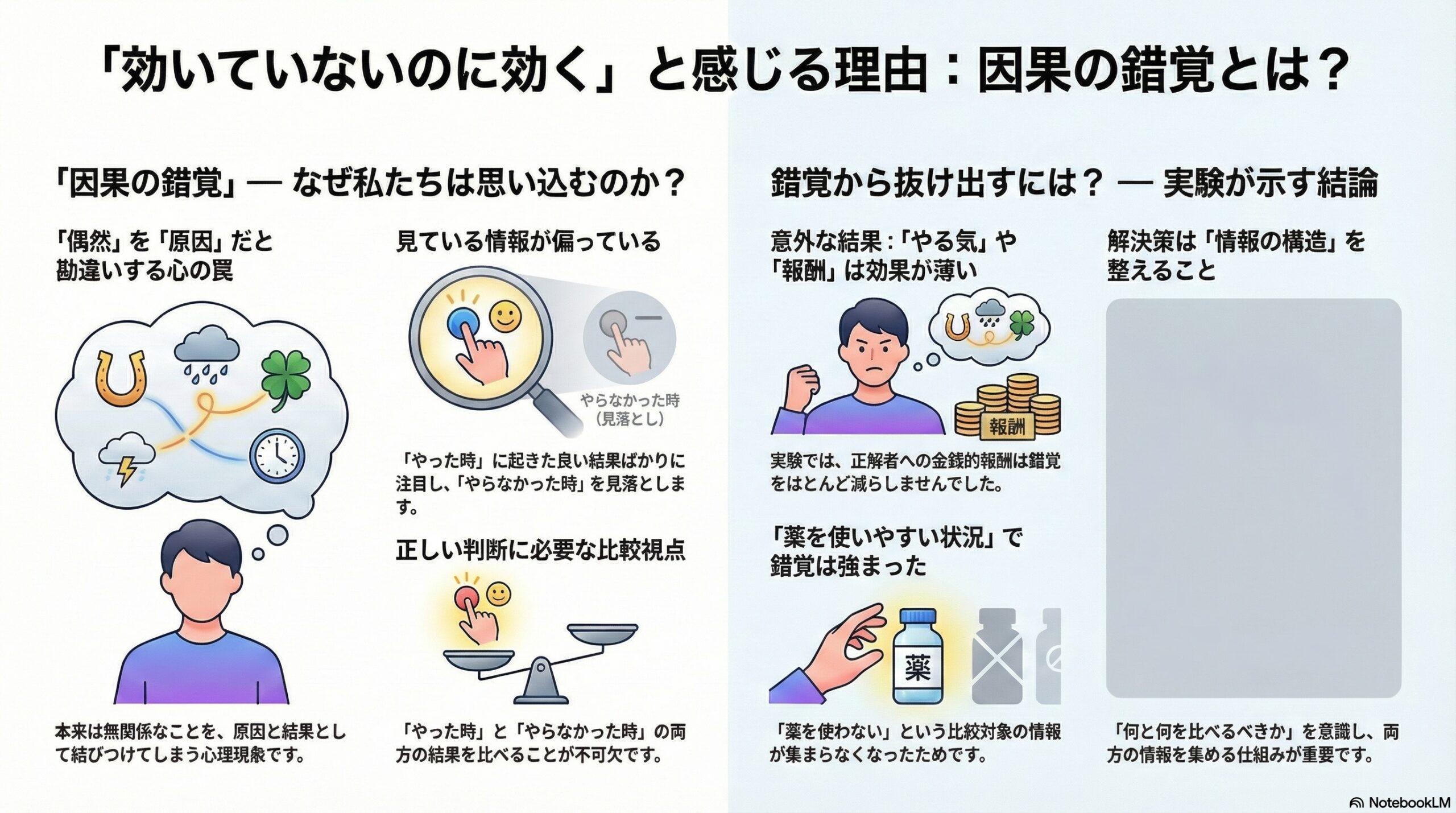

- 思い込みは「やったときの結果」だけを覚えて「やらなかったときの結果」を見落とすことから起きやすい。

- 薬を使う・使わないの結果が同じなら、正しく判断しても効果を過大評価してしまうことがある。

- 思い込みを減らすには、何と何を比べるかを理解し、比較に必要な情報を自然に集めることが大事だと分かった。

おカネで「思い込み」は消えるのか

――正しさへのやる気より、「何を見落としているか」のほうが大事なとき

私たちは日々、「これをしたから、ああなった」と考えながら生きています。

風邪をひいたときにサプリを飲み、数日後に自然に回復すると、「このサプリは効いた」と感じる。

ある習慣を始めた直後に仕事がうまくいくと、「この習慣が成功の原因だ」と思い込む。

こうした考え方は、とても人間らしいものです。

けれど、そこには一つの落とし穴があります。

それは、「本当は関係がないのに、関係があると思ってしまう」ことです。

心理学ではこれを因果の錯覚と呼びます。

偶然の重なりを、原因と結果だと誤解してしまう現象です。

とくに健康や治療の分野では、この錯覚が、科学的根拠のない治療法を信じてしまう背景になることがあります。

では、この思い込みはどうすれば減らせるのでしょうか。

「もっと正しく考えよう」

「間違えないように気をつけよう」

そうした“やる気”を高めることは、本当に有効なのでしょうか。

それとも、別のところに鍵があるのでしょうか。

因果関係を見誤る、よくある構図

原因と結果の関係を正しく判断するには、実はとても単純な比較が必要です。

-

原因をしたとき、結果はどれくらい起きたか

-

原因をしなかったとき、結果はどれくらい起きたか

この二つを比べて、差があるかどうかを見る。

差がなければ、原因と結果は結びついていません。

理屈としては、難しくありません。

ところが現実では、私たちはしばしば片方しか見ません。

「やったときにうまくいった」場面ばかりを集めて、

「やらなかったときはどうだったか」を見落としてしまうのです。

この偏りが積み重なると、

本当は効いていないものが、「効いているように見える」ようになります。

しかも、錯覚は特定の条件で強まりやすいことが知られています。

-

結果がもともと起こりやすい場合

(自然に回復する病気など) -

原因を自分で自由に選べる場合

(「効かせたい」という気持ちが強いほど、原因を多用する)

この状況では、「原因がなかったときの情報」がほとんど集まらなくなり、比較そのものが崩れてしまいます。

架空の病気と、効かない薬

この研究では、こうした錯覚を実験室の中で再現しました。

参加者は「医師役」になり、架空の病気の患者を治療します。

毎回、「薬を使う」か「使わない」かを選び、そのあと患者が治ったかどうかが示されます。

ただし、ここには重要な仕掛けがあります。

-

薬を使っても

-

薬を使わなくても

治る確率はまったく同じになるように設定されているのです。

つまり、この薬は実際には「効いていない」。

正しく判断できれば、「この薬の効果はゼロ」と答えるのが正解です。

それでも、多くの人はゼロより高い評価をしてしまいます。

それが、因果の錯覚です。

「正解したら報酬」を用意してみた結果

研究チームがまず試したのは、とても素直な発想でした。

正しく判断できたら、お金をあげよう。

正解すれば報酬がもらえる。

間違えれば報酬は減る。

こうした金銭的な動機づけを与えれば、人はより注意深くなり、錯覚を避けられるのではないか。

そう考えたのです。

実験では、報酬を伝えるタイミングも分けました。

-

学習が終わったあとに伝える場合

-

学習を始める前から伝える場合

もし錯覚が「最後の判断の甘さ」で起きているなら、どちらでも効果が出るはずです。

もし「学習の過程」で生まれているなら、最初から知らせたほうが効くかもしれません。

さらに、参加者には「予算」の設定も与えられました。

-

予算が少なく、薬を慎重に使う条件

-

予算が十分で、薬を気軽に使える条件

これは、原因をたくさん使うと錯覚が強まる、という過去の知見を踏まえた操作です。

結果:やる気を高めても、錯覚は消えなかった

結果は、研究者にとっても意外なものでした。

報酬があっても、因果の錯覚はほとんど減らなかったのです。

学習の前に伝えても、あとで伝えても、

「正しく答えよう」という動機が強まっても、

人々は相変わらず「効かない薬」を効くと判断しました。

一方で、予算の操作は影響を与えました。

薬を気軽に使える条件では、薬を使わなかった場面が減り、

その結果、錯覚がより強くなったのです。

この結果は、重要なことを示しています。

因果の錯覚は、

「注意不足」や「やる気のなさ」だけで起きているのではない。

そもそも、集めている情報の構造そのものに問題があるのです。

見落としているのは、「やらなかったとき」

人は、「やった結果」を覚えやすく、

「やらなかった結果」を驚くほど簡単に忘れます。

どれだけ真剣でも、

どれだけ報酬がかかっていても、

見比べるべき情報が揃っていなければ、正しい判断はできません。

この研究が示したのは、

因果の錯覚を減らすために本当に必要なのは、

-

気合を入れることでも

-

正しさを意識することでもなく

「何と何を比べる必要があるのか」を理解し、

その情報が自然に集まる状況をつくることだという点です。

思い込みは、怠けのせいではない

因果の錯覚は、「だまされやすい人」の問題ではありません。

むしろ、人間が限られた情報の中で合理的に判断しようとするとき、自然に生まれる現象です。

だからこそ、

「気をつけよう」では足りない。

「もっと真剣に考えよう」でも足りない。

何を見ていて、

何を見ていないのか。

その構造に目を向けることが、

思い込みから少し距離を取るための、現実的な第一歩なのかもしれません。

(出典:Royal Society Open Science)