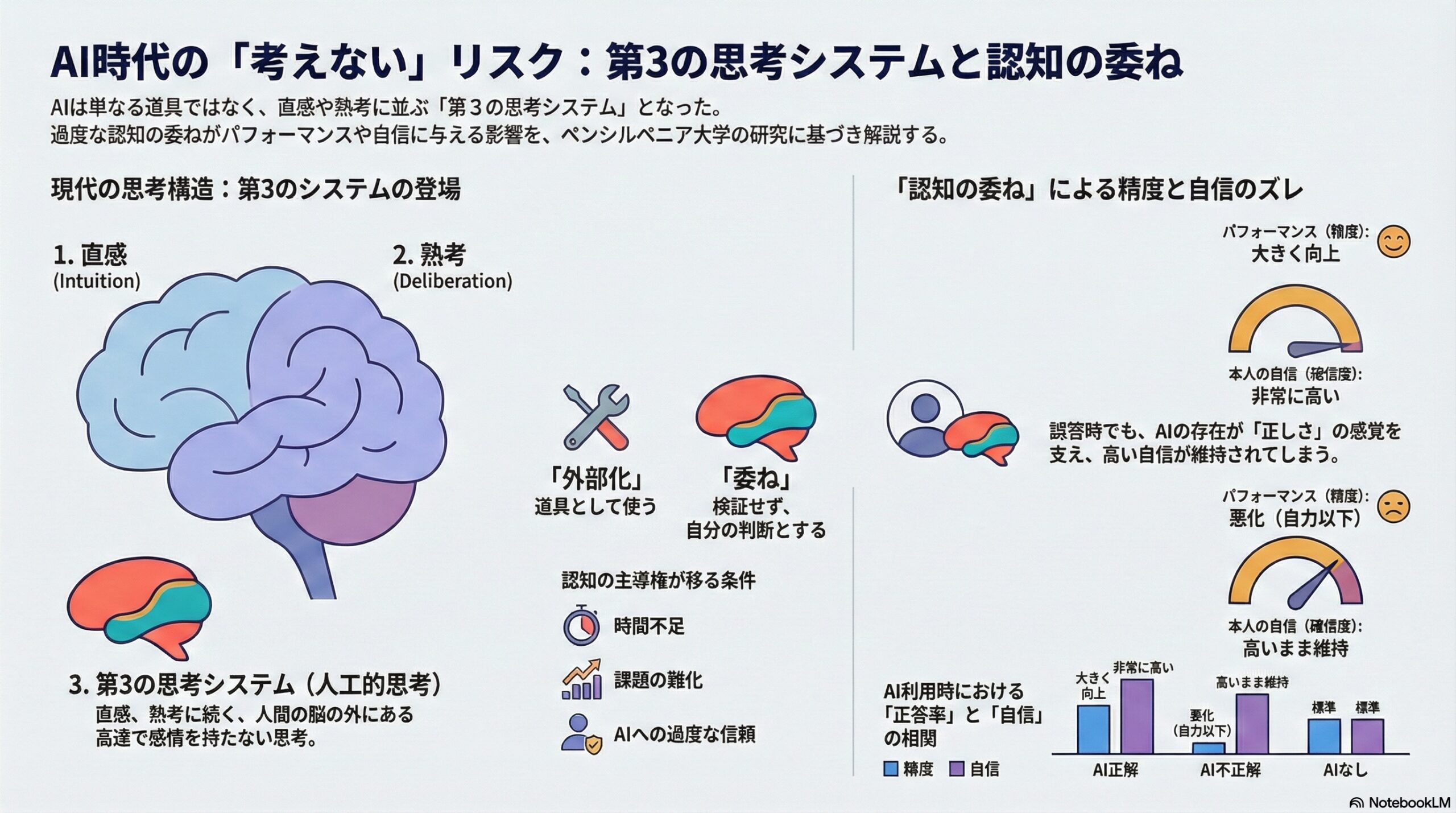

- 人間の思考には「第三の思考システム」として、頭の外にあるAIやアルゴリズムが速く働く役割があると提案されました。

- AIの答えをそのまま自分の判断として受け取る状態を「認知の委ね」といい、思考を自分で検証することが減ってしまいます。

- 実験ではAIが正しいとき成績は上がるが、間違うときは自分の成績が悪化し、自信は高めに保たれやすいという結果が示されました。

考えているのは、本当に自分なのか

スマートフォンを開けば、検索結果が即座に答えを示し、地図アプリは迷う余地のない経路を案内してくれます。

最近では、生成AIに質問すれば、理由づけまで含んだ「もっともらしい答え」が数秒で返ってきます。

こうした環境のなかで、私たちは日々、多くの判断を行っています。

しかしその判断は、どこまでが自分の思考で、どこからが外部の仕組みに委ねられたものなのでしょうか。

この問いに正面から取り組んだのが、アメリカ・ペンシルベニア大学ウォートン校による今回の研究です。研究チームは、人間の思考を従来とは異なる枠組みで捉え直す理論を提案しました。

これまでの「速い思考」と「遅い思考」

心理学では長く、人間の思考は大きく二つに分けられてきました。

一つは、直感的で素早い思考です。

深く考えなくても、経験や感覚にもとづいて即座に反応するタイプの思考です。

もう一つは、時間をかけて慎重に考える思考です。

計算したり、理由を整理したりしながら、論理的に判断するタイプの思考です。

この二分法は、意思決定や判断ミスを理解するうえで大きな役割を果たしてきました。しかし研究者たちは、この枠組みだけでは、現代の思考環境を十分に説明できなくなっていると指摘します。

思考は、頭の外にも存在するようになった

現代では、人は考える前にAIに尋ね、計算する前にアルゴリズムの答えを確認します。

ナビアプリ、推薦システム、生成AIなどは、単なる道具ではなく、「考える役割」そのものを担い始めています。

ウォートン校の研究チームは、こうした外部の人工的な思考を、人間の直感や熟考と並ぶ第三の思考システムとして位置づけました。

これを論文では「人工的な思考システム」と呼んでいます。

第三の思考システムとは何か

この人工的な思考システムには、いくつかの特徴があります。

まず、人間の脳の外に存在すること。

クラウド上のAIやアルゴリズムは、身体の一部ではありません。

次に、非常に速く、労力をほとんど必要としないこと。

人が時間をかけて考える内容でも、瞬時に出力できます。

さらに、感情を持たず、統計的な処理にもとづいて答えを出す点も特徴です。

そのため、ある分野では人間よりも高い正確さを示すことがあります。

研究者たちは、この人工的な思考が、もはや補助的な道具ではなく、人間の判断過程に直接入り込んでいると考えました。

「委ねる」ことと「考えなくなる」ことの違い

ここで重要なのは、すべての外部利用が問題になるわけではない、という点です。

たとえば計算機を使ったり、地図アプリで道を確認したりする行為は、目的を持った合理的な外注です。

研究者たちはこれを「思考の外部化」と区別しています。

今回の論文が注目するのは、そこから一歩進んだ状態です。

つまり、自分で考えたり検証したりすることをやめ、AIの答えをそのまま自分の判断として採用してしまう状態です。

認知の主導権が移るとき

研究者たちは、この状態を「認知の委ね」と表現しています。

このとき、人は「AIの助言を参考にしている」のではなく、「AIの答えを自分の答えとして受け取っている」状態にあります。

直感的な違和感や、熟考による確認がほとんど行われません。

重要なのは、この現象が特別な人にだけ起きるわけではない、という点です。

時間がないとき、課題が難しいとき、あるいはAIを信頼しているとき、多くの人がこの状態に入りやすくなります。

実験で示された「精度と自信のズレ」

ウォートン校の研究チームは、複数の実験を通して、この現象を検証しました。

参加者は、考える力を測る課題に取り組みます。

一部の課題ではAIの答えを見ることができ、その答えは意図的に「正しい場合」と「誤っている場合」が混在していました。

結果は明確でした。

AIが正しい答えを示したとき、人の成績は大きく向上しました。

一方で、AIが間違っているとき、人の成績は、AIを使わない場合よりも悪化しました。

つまり、判断の正しさが、自分の思考ではなく、AIの正確さに強く左右されていたのです。

間違っていても、自信は高まる

さらに注目すべき結果がありました。

AIを利用した参加者は、たとえ誤った答えを選んでいても、自信を失いにくかったのです。

AIの存在そのものが、「正しそうだ」という感覚を支えてしまう可能性が示されました。

これは、判断の質と主観的な確信が切り離されていくことを意味します。

すべてが悪いわけではない

研究者たちは、認知の委ねを単純に否定しているわけではありません。

大量の情報を扱う場面や、統計的判断が重要な領域では、人工的な思考に任せることが合理的な場合もあります。

問題は、「いつ、どこで、どの程度」委ねているのかを自分で把握できなくなることです。

考えているつもりで、実は考えていない。

その境界が見えにくくなること自体が、現代的な変化だと論文は示しています。

考える責任は、どこに残るのか

この研究が投げかけているのは、技術の是非ではありません。

問いの中心にあるのは、「判断の主体は誰なのか」という問題です。

AIがますます身近になる時代において、

人間はどこまで考え、どこから委ねるのか。

そして、その選択を自覚できているのか。

この論文は、答えを断定することなく、私たち自身にその問いを返しています。

(出典:SSRN)