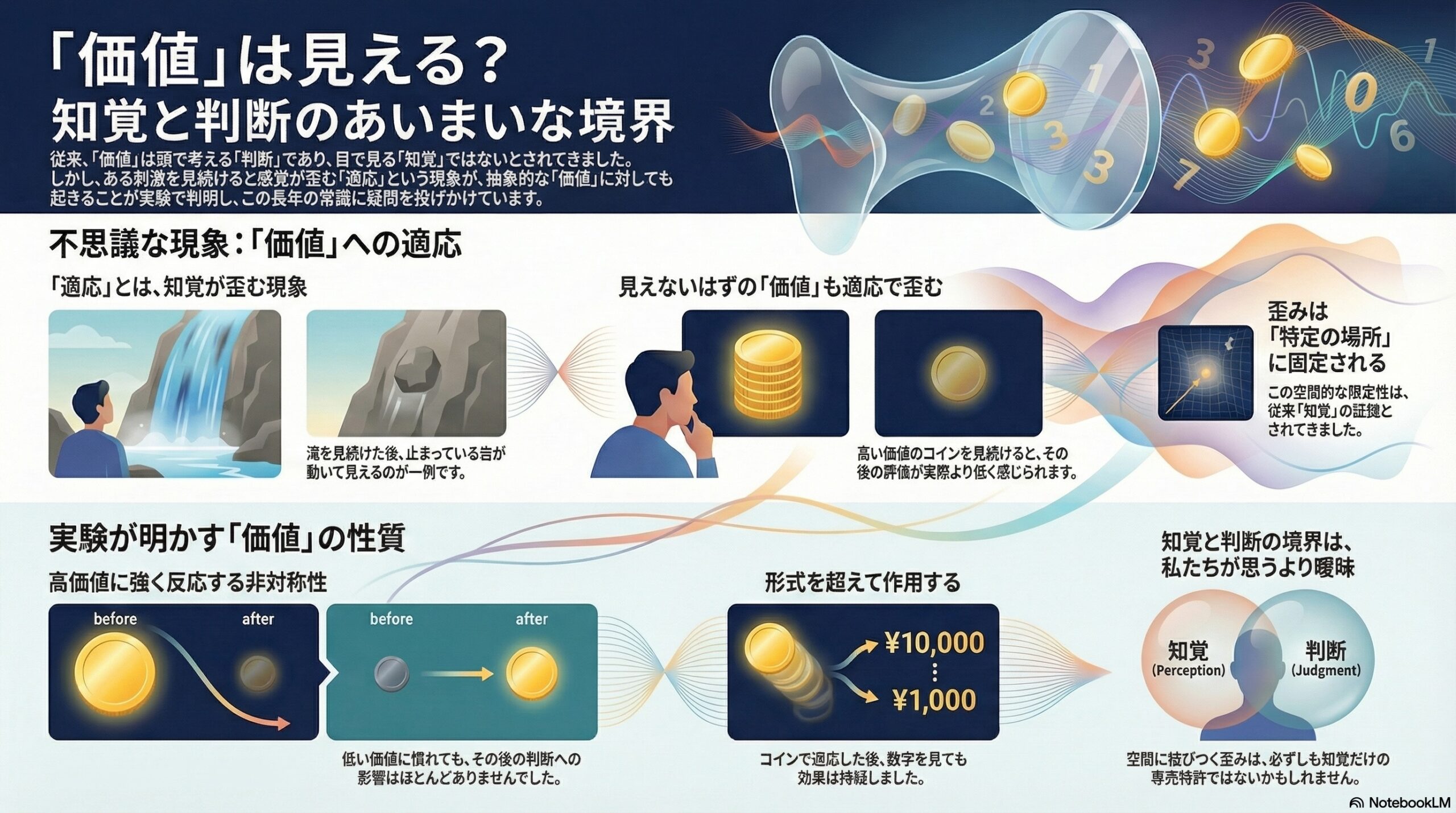

- 価値のような見えないものさえ、適応してしまうことが分かった。

- その適応は空間の特定の場所にだけ起こり、色や形だけでは説明できない。

- この結果は、知覚と判断の境界を見直す必要があるかもしれない、という示唆につながる。

見えないはずの「価値」は、どこで歪むのか

― 知覚と判断の境界を揺るがす「適応」という現象

私たちは、色や動き、明るさといったものが「見える」存在であることを疑いません。一方で、「価値」や「値段」はどうでしょうか。

それは頭で理解し、判断するものであって、目で直接見るものではない。多くの研究者が、長いあいだそう考えてきました。

ところが今回紹介する研究は、この直感に静かに疑問を投げかけます。

人は、あらかじめ教えられただけの「価値」に対しても、まるで色や動きのように**適応(アダプテーション)**してしまうというのです

9E3E7C2E-844D-11F0-96B3-AB43640…

。

しかもその影響は、空間的にきわめて限定された場所に現れます。

この結果は、「知覚」と「判断」を分けてきたこれまでの考え方に、根本的な見直しを迫るものです。

「適応」とは何か

― 見え方がズレる不思議な現象

視覚の研究では、「適応」はよく知られた現象です。

たとえば、同じ方向に流れる滝を見続けたあと、止まっている岩が逆方向に動いて見えることがあります。

赤い色を見続けたあと、白い壁が緑がかって見えることもあります。

こうした現象は、長いあいだ「知覚が関わっている証拠」と考えられてきました。

なぜなら、思考や判断だけで起こる変化が、視野の特定の場所に固定されて現れるとは考えにくいからです。

このため、ある対象に対して「空間的に限定された適応効果」が生じるなら、それは知覚の働きだ、とされてきました。

研究の問い

― 「価値」は適応の対象になりうるのか

この研究が立てた問いは、きわめてシンプルです。

そもそも「価値」のような、直接見えないものに対しても、

人は適応するのだろうか。

もし答えが「イエス」なら、二つの可能性が生じます。

ひとつは、「価値も実は知覚されている」という解釈。

もうひとつは、「適応という現象そのものが、知覚と判断を分ける指標としては不十分だ」という解釈です。

研究者たちは、この問いを確かめるため、複数の実験を行いました。

実験1:コインに「価値」を割り当てる

最初の実験では、色のついた架空のコインが使われました。

参加者は、

「この色のコインは1点、こちらは5点」

というように、あらかじめ価値を教えられます。

そのうえで、片側の視野に価値の高いコインの集合を長時間見せられたあと、左右に並んだ二つの集合の「合計価値」を比べます。

すると、不思議なことが起こりました。

価値の高い集合を見続けた側では、その後に提示された集合が実際よりも価値が低く感じられる傾向が現れたのです。

これは、色や個数が同じであっても生じました。

つまり、「価値」に対する反発的な適応効果が確認されたのです。

実験2:低い価値では起こらない非対称性

次の実験では、逆の条件が試されました。

今度は、価値の低い集合に適応させたのです。

結果は意外なものでした。

低い価値に慣れても、その後の判断にはほとんど影響が出なかったのです。

この非対称性は重要です。

色や動きの適応は、通常、両方向に起こります。

しかし、数や大きさといった「量」に近い属性では、同様の非対称性が知られています。

「価値」もまた、こうした一方向的な量として処理されている可能性が示唆されます。

実験3:色を排したアラビア数字

それでもなお、「色の見え方が影響したのではないか」という疑問は残ります。

そこで研究者たちは、色のないアラビア数字を使った実験を行いました。

数字の形は、線の集まりにすぎず、価値との結びつきは視覚的に恣意的です。

それでも結果は同じでした。

高い合計値の数字に適応すると、その場所で提示された数字の集合は、やはり価値が低く判断されやすくなったのです。

実験4:形式を超える「価値」の適応

さらに研究者たちは、決定的な検証を行います。

コインに適応したあと、数字で判断させる。

あるいはその逆、数字に適応したあと、コインで判断させる。

それでも、適応効果は持続しました。

これは、「価値」という抽象的な次元が、

見た目の形式を超えて作用していることを示します。

色や形といった低次の特徴だけでは説明できません。

実験5:空間に固定される価値の歪み

最後に、研究者たちは適応の「場所」をさらに厳密に調べました。

適応刺激と判断刺激を、同じ視野の中でも上下でずらして提示したのです。

すると、効果は同じ位置に出たときだけ現れました。

単に「左側」「右側」という大まかな区分ではなく、

特定の空間的位置に結びついていたのです。

これは、従来「知覚の証拠」とされてきた性質そのものです。

二つの解釈

― 価値は見えているのか、それとも

ここで、研究は重要な分岐点に立ちます。

ひとつの考え方はこうです。

「価値もまた、視覚的に表現されている。だから適応が起こるのだ」。

しかし研究者たちは、この解釈に慎重です。

価値は、教えられてすぐに使えるようになるものであり、

長年の学習によって形成される色知覚とは性質が異なります。

もうひとつの考え方があります。

それは、「空間的に限定された適応は、必ずしも知覚だけのものではない」という見方です。

もしそうなら、

適応という現象そのものが、知覚と判断を分ける決定打ではなくなるのです。

知覚と判断の境界は、思っているより曖昧かもしれない

この研究は、「価値が見えるかどうか」という問い以上の意味を持っています。

それは、私たちが当たり前だと思ってきた

「見ること」と「考えること」の境界を、静かに揺さぶります。

空間に結びついた歪みは、必ずしも知覚の専売特許ではない。

そうだとすれば、私たちはこれまで、

知覚の役割を過大に評価し、判断の柔軟さを過小評価してきたのかもしれません。

「見えていないはずのもの」が、

いつのまにか、見え方に影響を与えている。

この研究は、そんな人間の心のあり方を、

静かに、しかし確実に示しています。

(出典:Cognition)