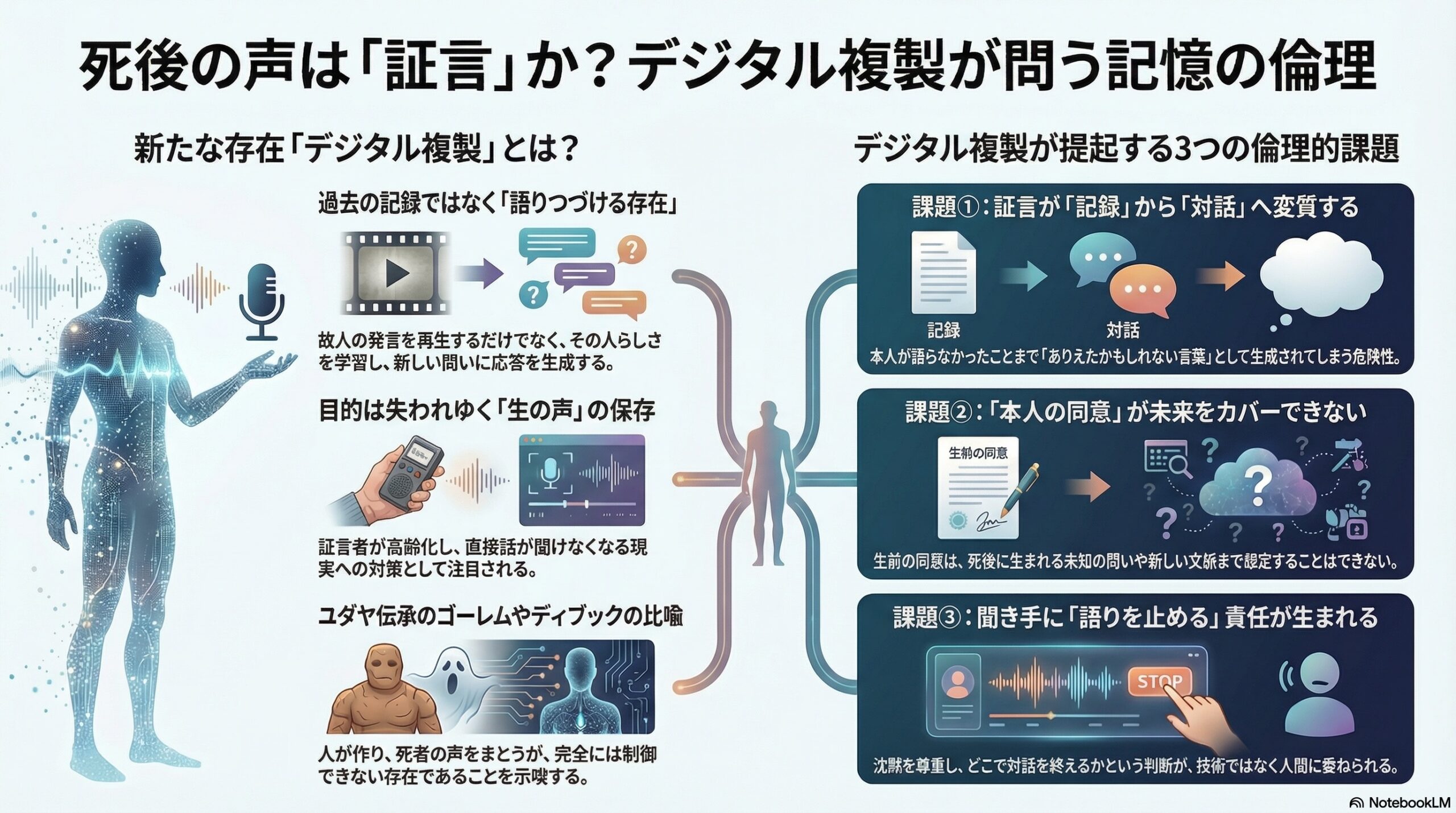

- デジタル複製は過去の証言を再生するだけでなく、問いかけ次第で新しい言葉を返す「語りつづける存在」になる

- 証言が現在進行形の対話に変わるとき、本人の同意や沈黙の意味も含めた解釈が変わり得る危険がある

- 記憶を残すことと生かすことは同じではなく、終わりを大切にする対応が倫理的だと論文は示している

デジタルな「私」が語りつづけるとき、証言は誰のものになるのか

ある人が亡くなったあとも、その人の声や話し方、考え方をもとに、まるで本人のように受け答えをする存在が残りつづける。

質問すれば答えが返ってくる。新しい問いにも、それらしい言葉で応じる。

そんな「デジタルな私」が、すでに現実のものになりつつあります。

この論文が扱っているのは、こうした存在を単なるアバターや録音とは区別し、「デジタル複製」と呼ぶべきものとして捉え直す試みです。

デジタル複製とは、過去の発言を再生するだけでなく、その人らしさを学習し、対話の中で新しい応答を生成する存在を指します。

問題は、これがどこで使われようとしているかです。

論文が焦点を当てるのは、ホロコーストの生存者による証言の分野です。

生の証言者が高齢化し、いずれ直接話を聞くことができなくなる。

この現実を前に、「証言を未来に残すにはどうすればいいのか」という問いが、切実なものとして立ち上がってきました。

そこで注目されたのが、証言者本人のデータをもとにしたデジタル複製です。

しかし論文は、これは単なる保存技術の話ではないと繰り返し強調します。

なぜなら、デジタル複製は「語りを続ける存在」だからです。

語りつづける存在が持ってしまう力

録画された証言は、話された内容以上のことは語りません。

一方、デジタル複製は違います。

質問の仕方が変われば、返ってくる言葉も変わる。

これまで本人が語らなかった文脈や、想定していなかった問いに対しても、「それらしい答え」を返してしまいます。

ここで、ある決定的な転換が起きます。

それは、証言が「過去の出来事の記録」から、「現在進行形の対話」へと変わってしまうことです。

論文は、この点に強い警戒を示します。

証言は本来、語った本人の人生と切り離せないものであり、語らなかったことも含めて、その人の証言です。

しかしデジタル複製は、「語らなかったこと」を、あとから補ってしまう可能性を持っています。

すると、次の問いが避けられなくなります。

それは、「この言葉は本当に、あの人の証言なのか」という問いです。

ゴーレムとディブックという不穏な比喩

論文は、この問題を説明するために、ユダヤの伝承に登場する二つの存在を引き合いに出します。

ゴーレムとディブックです。

ゴーレムは、人間が作り出した人工の存在で、命を与えられ、命令に従って動きます。

一方ディブックは、死者の魂が生者に取り憑き、意図せぬ言葉や行動を引き起こす存在です。

デジタル複製は、このどちらにも似ていると論文は指摘します。

人間が作った存在でありながら、死者の声をまとい、こちらの問いかけに応じて語りだす。

しかも、その語りは、完全に制御できるものではありません。

この比喩が示しているのは、デジタル複製が「便利な道具」では済まないという感覚です。

それは、記憶を保存する装置であると同時に、記憶を変形させてしまう存在でもあります。

「本人の同意」があっても残る問題

「本人が生前に同意していれば問題ないのではないか」。

多くの人がそう考えるかもしれません。

論文は、この点にも慎重です。

なぜなら、本人が同意できるのは、「自分の言葉がどう使われるか」という範囲までだからです。

しかし、デジタル複製は、本人が生きているあいだには存在しなかった問いや状況にさらされます。

つまり、同意は過去の文脈で与えられたものであり、未来のすべての使われ方をカバーすることはできません。

それでもなお、デジタル複製は語りつづけてしまう。

ここで論文が問題にするのは、本人の尊厳だけではありません。

証言を受け取る側、つまり聞き手の倫理でもあります。

聞き手は、何を「本物」だと思ってしまうのか

もし、教室で学生がデジタル複製と対話したとします。

そこでは、質問に答え、感情をこめた言葉を返す存在がいます。

学生にとって、それは「証言者その人」として経験されてしまうかもしれません。

しかし、その言葉は、もはや歴史的証言そのものではありません。

アルゴリズムが生成した「ありえたかもしれない言葉」です。

論文は、ここに大きな危険を見るのです。

証言の重みが、「事実として語られた言葉」から、「もっともらしい対話体験」へとすり替わってしまう危険です。

そのとき、記憶は保存されているようでいて、別のものに変質していきます。

記憶を残すことと、記憶を生かすことは同じではない

この論文は、デジタル技術そのものを否定しているわけではありません。

むしろ、証言を未来に伝えたいという動機の正当性は、はっきりと認めています。

ただし、強く問いかけているのは次の点です。

「記憶を生かすこと」と、「記憶に語らせ続けること」は同じなのか。

語りは、本来、語り終わるからこそ、その形を保ちます。

終わりのある証言だからこそ、聞き手は沈黙や欠落も含めて受け取ることができます。

デジタル複製は、その終わりを消してしまいます。

そして、終わらない語りは、いつのまにか別の物語を生み始めます。

語りを止める勇気もまた、倫理である

論文が最終的に示しているのは、技術の可否ではありません。

問われているのは、私たちがどこで「語らせるのをやめるか」という判断です。

すべてを保存し、すべてを再生し、すべてを対話可能にすることが、必ずしも記憶への敬意になるわけではない。

むしろ、語られなかった部分をそのまま残すこと、沈黙を沈黙として受け止めることこそが、証言を守る場合もある。

デジタルな「私」が語りつづけるとき、

私たちは、その声を誰のものとして聞いているのか。

そして、その問いを立てる責任は、技術ではなく、聞き手である私たち自身にある。

この論文は、そのことを静かに、しかし強く突きつけています。

(出典:Memory, Mind & Media DOI: 10.1017/mem.2025.10006)