- ペットの死でも、遷延性悲嘆症になることがあり得ると示されている。

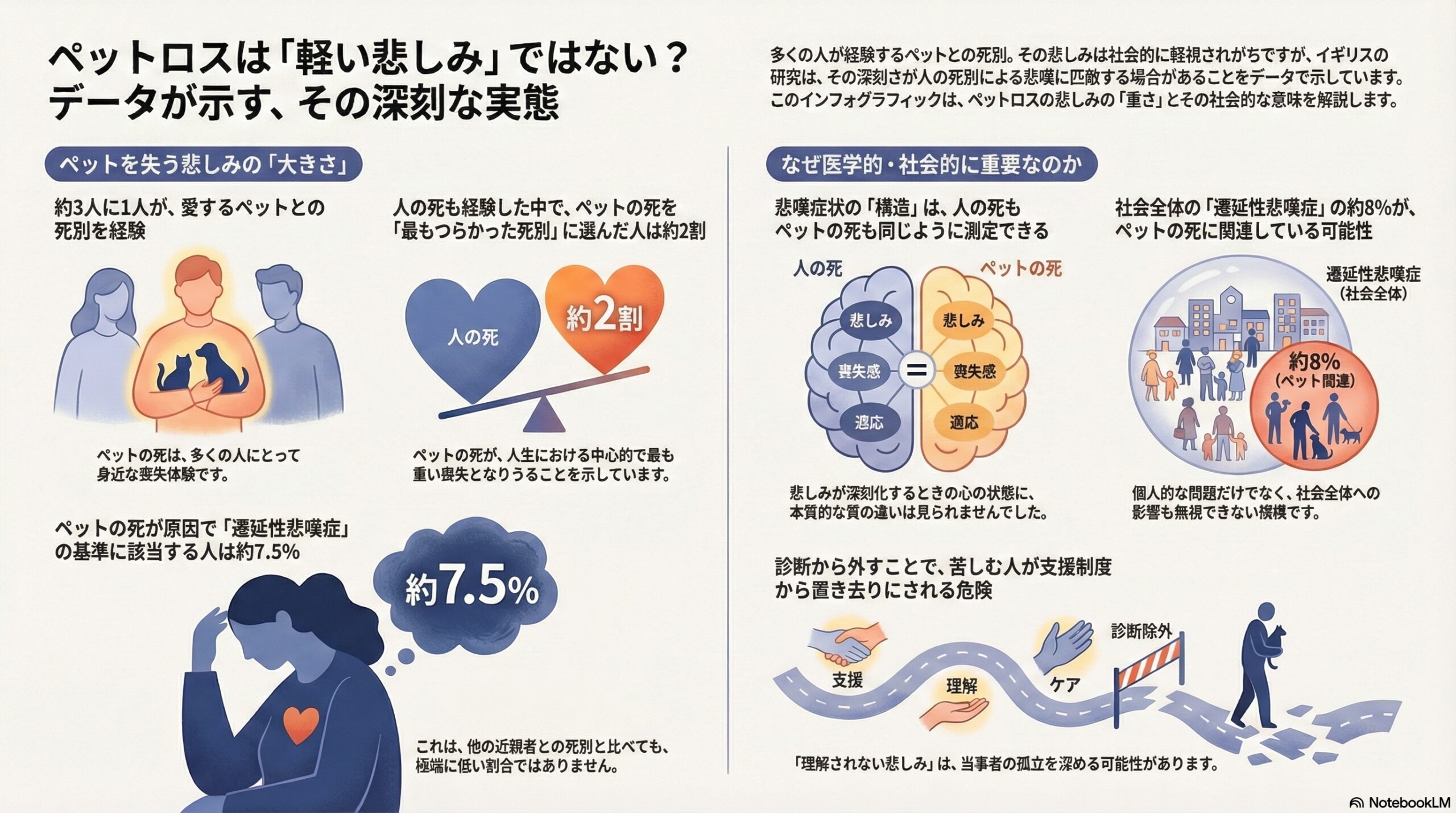

- 調査では、ペット死を「最もつらかった死別」とする人が約2割おり、遷延性悲嘆症は約7.5%、社会全体では約8%がペット死と関連する可能性がある。

- ペット死と人の死の悲嘆は測定上の構造が同じとされ、診断から外すと支援が受けにくくなる問題が指摘されている。

人の死だけが「病的な悲しみ」になるのか

ペットを失ったあと、時間が経っても悲しみが薄れず、日常生活がうまく回らなくなる。

それは決して珍しい体験ではありません。しかし社会の中では、その悲しみはしばしば軽く扱われます。「それはペットだから」「時間が解決するよ」と言われ、深刻な苦しみとして受け取ってもらえないことも少なくありません。

精神医学の診断基準では、「遷延性悲嘆症」という診断があります。これは、強い悲嘆が長期間続き、生活や社会的機能に大きな支障をきたす状態を指します。ただし現在の診断基準では、この診断は人の死に限って認められており、ペットの死は対象外とされています。

では、その線引きには、科学的な根拠があるのでしょうか。

それとも、文化的な感覚や社会的な慣習が、そのまま診断制度に反映されているだけなのでしょうか。

この論文は、その前提そのものをデータによって問い直しています。

研究はどのように行われたのか

研究はイギリスの成人975人を対象に実施されました。年齢、性別、居住地域、収入などを考慮し、人口構成に近づけるように調整されたサンプルです。

参加者には、親、きょうだい、パートナー、子ども、その他の親族、親しい友人、そして「愛するペット」について、死別経験があるかどうかを尋ねました。そのうえで、もし複数の死別を経験している場合には、「最もつらかった死別」を一つ選んでもらい、その出来事を基準に悲嘆の症状を評価しています。

評価には、国際的な診断基準に沿った質問票が用いられました。単に「悲しかったか」を問うのではなく、悲嘆が強い渇望や機能障害を伴っているかどうかを確認する構造になっています。

ペットの死は、どれほど「重大な喪失」なのか

まず注目すべきなのは、ペットの死別経験そのものの多さです。調査対象者の約3分の1が、愛するペットを亡くした経験を持っていました。

さらに重要なのは、ペットの死を経験した人のほとんどが、人の死別も経験していたという点です。つまり、比較の前提はすでにある。その中で、「最もつらかった死別」としてペットの死を選んだ人が、約2割存在しました。

これは、ペットの死が「人の死の代わり」や「軽い喪失」として扱われているわけではなく、当人にとって中心的な喪失になりうることを示しています。

ペットの死のあと、遷延性悲嘆症はどれくらい起きているのか

「最もつらかった死別」がペットの死だった人たちを対象に、診断基準に沿って遷延性悲嘆症に該当するかを調べたところ、約7.5%が該当していました。

この割合は、他の死別(親しい友人や親族など)と比べても、極端に低いものではありません。

つまり、ペットの死であっても、診断基準が想定する水準の強い悲嘆に至るケースは、一定数存在しているということになります。

ここで重要なのは、「ペットの死は人の死と同じだ」と主張しているわけではない、という点です。

この研究が示しているのは、ペットの死でも、診断対象となりうるほどの深刻な悲嘆が起こりうるという事実です。

社会全体で見ると、どれくらいの影響があるのか

研究では、もう一つ別の視点から分析が行われています。

それが、「社会全体の遷延性悲嘆症の中で、どれくらいがペットの死と関係しているか」という見方です。

結果として、遷延性悲嘆症全体のうち、約8%がペットの死別に関連している可能性が示されました。

これは、「ペットの死は個人的には重くても、社会的には無視できる」という考え方が、必ずしも成り立たないことを意味します。

頻度の高い出来事であるがゆえに、社会全体への影響としては決して小さくない、という構図が見えてきます。

決定的な検証:症状の現れ方は違うのか

この論文で最も重要なのは、ここです。

もし「人の死の悲嘆」だけが本質的に特別なものなら、同じ尺度で測定しても、ペットの死と人の死では、症状の構造が異なるはずです。

研究では、症状の因子構造や質問項目の意味が、両者で同じように機能しているかどうかを、段階的な統計手続きで検証しました。

その結果、ペットの死別でも人の死別でも、遷延性悲嘆症の症状は同じ構造で測定できることが示されました。

少なくとも、この尺度で捉えられる範囲では、「悲嘆が病的に長引くときの現れ方」に、明確な質的断絶は見られなかったのです。

診断から外すことで、何が起きているのか

研究者たちは、この問題が単なる分類の話ではないと指摘します。

ペットの死による悲嘆は、周囲から正当な悲しみとして扱われにくく、「理解されない悲嘆」になりやすい。

その結果、恥や孤立を感じ、支援を求めにくくなる可能性があります。

もし、症状や生活への影響が人の死別と同程度であるにもかかわらず、「亡くなったのが人間ではない」という理由だけで診断も支援も想定されないとしたら、その人は制度の外に置き去りにされてしまいます。

研究者は、この状況が科学的に妥当でないだけでなく、冷淡にも見えると述べています。

この研究の限界について

もちろん、この研究にも限界があります。

オンライン調査であること、文化差の影響、死因の違い、使用した尺度がもともと人の死別向けに作られていることなど、慎重に考えるべき点は複数あります。

研究者自身も、今回の結果だけで診断制度を変えるべきだとは主張していません。再現研究や追加検証の必要性は明確に述べられています。

それでも残る問い

それでも、この研究が投げかける問いは重いものです。

症状も、苦痛も、生活への影響も確かに存在しているのに、

「誰を失ったか」という理由だけで、その苦しみが制度的に存在しないことにされる。

それは、私たちが守っているのは科学なのか、それとも社会的な体裁なのか、という問いでもあります。

悲しみをすぐに病名に回収することには、確かに慎重さが必要です。

しかし同時に、名づけられないことで、苦しみが見えなくなる危うさもあります。

ペットの死は、軽いこともあります。

そして、ときに、人生を揺るがすほど重いこともある。

この論文は、その「重いことがある」という事実を、感情論ではなく、データとして静かに示しています。

それだけでも、私たちが悲しみをどう扱うかを考え直す材料には十分なのかもしれません。

(出典:PLOS One DOI: 10.1371/journal.pone.0339213)