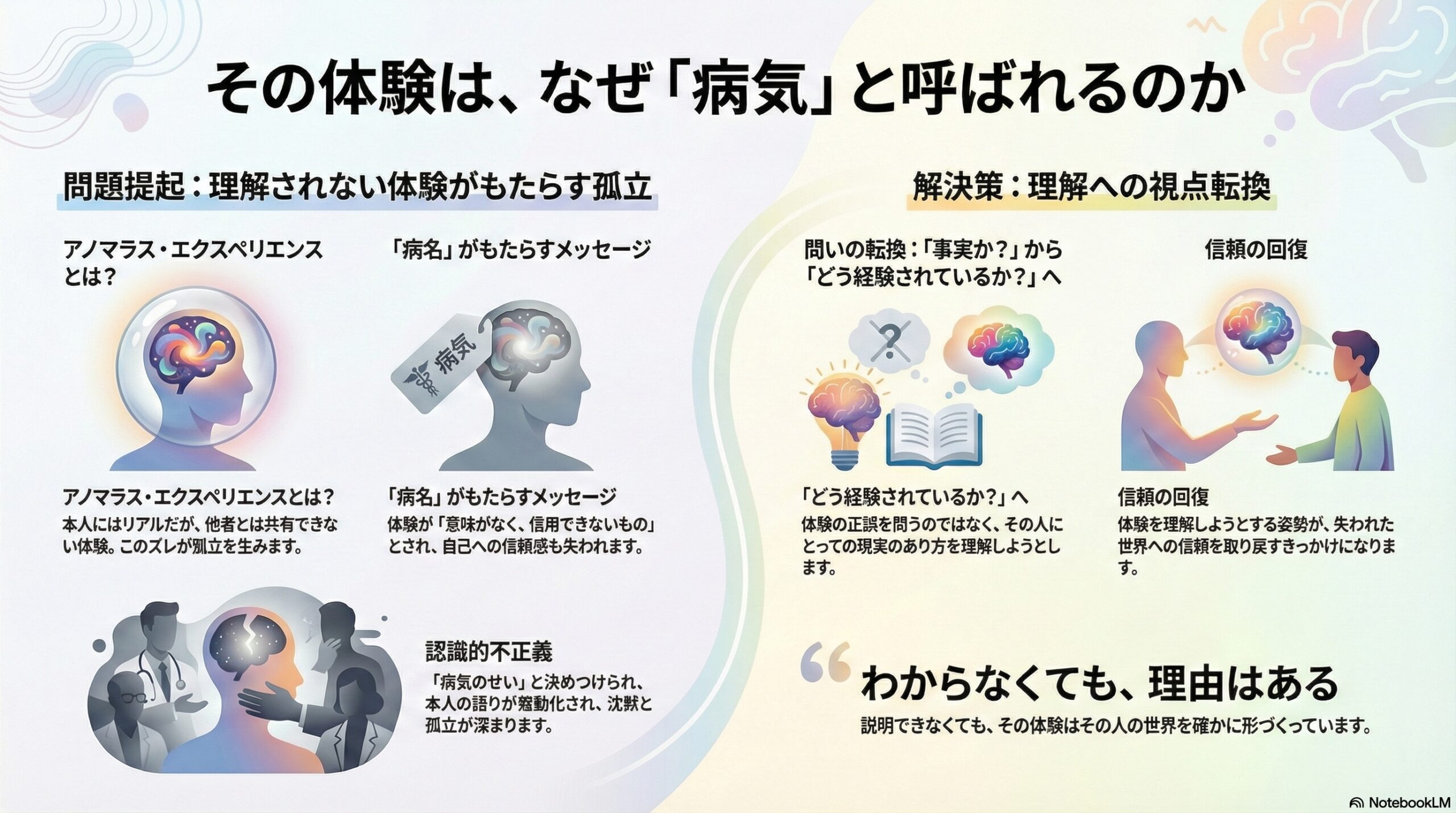

- アノマラス・エクスペリエンスは本人にはリアルだが他者と共有できず、孤立を生む可能性がある。

- 現象学の視点では、体験の正しさよりも「どう経験されるか」を重視し、間主観性の崩れを考える。

- 診断名で解決するのではなく、体験が生活や信頼にどう影響するかを理解することが大切だと述べている。

その体験は「間違い」なのか、それとも説明されていないだけなのか

ふだんの生活の中で、ふと「誰もいないのに声が聞こえた気がする」「確かに何かを見た気がする」という経験をしたことはないでしょうか。多くの場合、それは疲れやストレス、思い込みとして片づけられ、深く考えられることはありません。

しかし、そうした体験が繰り返し起きたり、強い確かさを伴ったり、日常生活に影響するようになると、状況は変わります。医療や心理学の文脈では、それらは「幻覚」「精神病性体験」「症状」と呼ばれ、診断や治療の対象になります。

イギリスのシェフィールド大学が行ったこの研究は、こうした体験そのものよりも、「その体験がどのように理解され、扱われてきたか」に注目しています。体験が正しいか間違っているかを判断するのではなく、その体験を生きる人の世界が、どのように変わってしまうのかを問う研究です。

「異常な体験」という言葉の意味

研究で使われているのは、「アノマラス・エクスペリエンス(異常な体験)」という概念です。これは、一般に幻覚と呼ばれる体験を含みつつ、それよりも広い範囲を指しています。

ポイントは、「本人にとっては非常にリアルで、知覚に近い質感をもっている」という点です。一方で、その体験は他者と共有された対象として確認することができません。この「本人にとっての確かさ」と「社会的に共有できない」というズレが、体験者を孤立させていきます。

研究者たちは、最初からこれを病気の症状として扱いません。むしろ、「どのように世界が立ち上がって感じられているのか」という、体験の構造そのものに目を向けます。

私たちはどうやって現実を共有しているのか

この論文の理論的な軸になっているのは、現象学という考え方です。現象学では、「それが事実かどうか」よりも先に、「それがどのように経験されているのか」を丁寧に見ていきます。

ここで重要になるのが、「間主観性」という概念です。簡単に言えば、「世界は他者と共有されている」という感覚のことです。たとえば、同じ机を見て「そこに机がある」と互いに確認できること。この確認の積み重ねによって、私たちは安心して世界を生きています。

ところが、アノマラス・エクスペリエンスを経験すると、この共有感覚が揺らぎます。自分には確かに聞こえた声が、他者にはまったく存在しない。自分には見えたものが、誰にも確認できない。その瞬間、世界は「一緒に生きる場所」から、「自分だけが取り残される場所」へと変わってしまいます。

病名がもたらす、もう一つの変化

研究が特に強調しているのは、体験そのものよりも、それが「病的なもの」として説明されることの影響です。診断名や専門用語は、理解や支援につながる一方で、別の問題を生むことがあります。

それは、「この体験は意味を持たない」「信用してはいけないものだ」というメッセージとして、本人に伝わってしまう可能性です。体験が単に否定されると、体験者は自分の感覚そのものを疑うようになります。

その結果、世界への信頼感だけでなく、自分自身への信頼感も弱まっていきます。これは、症状の有無とは別のレベルで、生活の質や人との関係に深く影響します。

理解されない体験が奪うもの

論文では、こうした状態を「認識的不正義」と呼ばれる考え方と結びつけて説明しています。これは、「ある人の語る経験が、立場やラベルのせいで正当に受け取られない状態」を指します。

アノマラス・エクスペリエンスを持つ人は、「あなたの話は信用できない」「それは病気のせいだ」と先に決めつけられがちです。その結果、本人の語りは、内容を聞かれる前に無効化されてしまいます。

研究者たちは、このような扱いが、体験者をさらに沈黙させ、孤立を深めると指摘します。問題は体験そのものだけではなく、それをめぐる社会的な応答のあり方にあります。

「正しい説明」よりも必要なこと

この研究は、「幻覚は実在するか」「信じるべきか」といった二択を提示しません。むしろ、「その体験が、どんなふうに世界を変えてしまうのか」「どんな関係の中で語られているのか」を問います。

体験をただ修正すべき誤りとして扱うのではなく、まずは「その人にとって、どんな現実として立ち上がっているのか」を理解しようとする姿勢。その姿勢が、体験者の世界への信頼を少しずつ回復させる可能性があると論じられています。

わからなくても、理由はある

この論文が静かに示しているのは、「説明できない体験=意味のない体験」ではない、ということです。たとえ科学的に完全に説明できなくても、体験は確かにその人の世界を形づくっています。

理由研究所の理念である「わからなくても、理由はある」という言葉は、まさにこの研究が向けている視線と重なります。体験を消そうとする前に、その体験がどんな場所から生まれ、どんな影響をもたらしているのかに耳を澄ますこと。その姿勢こそが、孤立をほどく最初の一歩なのかもしれません。

(出典:Frontiers in Sociology DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1505028)